Foto: Theo Eisenhart

È il 4 marzo del 1933, sono le due del pomeriggio ed è una delle prime volte, quell’anno, che il sole batte diretto su Rue Amelie, una strada che si allunga da sud a nord verso la Senna, nel settimo arrondissement di Parigi. In quella strada stretta, al secondo piano di un edificio di tre, al numero 19, un uomo di trent’anni sta dettando una lettera alla sua segretaria: «Monsieur, in seguito alle nostre diverse discussioni, abbiamo l’onore di informarvi che vi accordiamo, a partire da oggi, sabato 4 marzo 1933, una opzione di otto giorni sui diritti cinematografici di Viaggio al termine della notte, di Louis Ferdinand Céline». A quel punto si ferma. La segretaria rilegge, mentre lui aggrotta le sopracciglia e socchiude leggermente gli occhi. Se le fa rileggere per una seconda, per una terza volta. «Manca qualcosa», sussurra, spostando lo sguardo al soffitto. Poi, chinandosi leggermente verso la segretaria, aggiunge: «Ma certo. “Per l’Europa”».

Sono tre anni che ha cominciato la sua attività di editore. Quello potenzialmente è proprio un bel colpo, pensa, mentre guarda fuori, verso Les Invalides dettando alla segretaria le sue condizioni. Quando ha finito si gira verso di lei e, pronunciando ogni parola in modo chiaro e preciso, le detta il destinatario: Monsieur Abel GANCE. 31, Av. du Général Sarrail. PARIS. Quando qualche minuto dopo rilegge la lettera, prima di firmare, senza accorgersene sorride compiaciuto della sua nuova carta intestata. In alto c’è stampato Les édition Denoël & Steele, il nome della sua casa editrice. E mentre lui, Robert Denoël, guarda il suo nome sulla carta intestata e sorride, non lo sa ancora che quel film non si farà mai.

Mentre nel marzo parigino la segretaria di Denoël batte sotto dettatura la proposta di contratto, a diverse migliaia di chilometri di distanza, in India, Mohandas Karamchand Gandhi non mangia da diverse ore. Si trova da un paio di giorni nell’Ashram di Ahmedabad e in quel momento si sta facendo sera. È seduto per terra davanti al tavolo sollevato di appena un palmo dal pavimento. Proprio come il parigino, anche l’indiano sta scrivendo delle lettere, ma lui lo fa senza parlare. Ne ha già scritte più di una dozzina e prima di notte ne scriverà ancora. La prima, poco prima della prima preghiera del mattino, era per la sua amica inglese Madeleine Slade, che tutti conoscono come Mirabenh, e che ora si trova ancora in carcere per le proteste non violente di due anni prima. Le successive, quasi tutte in inglese, le indirizza ai tanti lettori dell’Harijan che gli scrivono. L’ultima la scrive in hindi. Il destinatario si chiama Annapurnanand, è la segretaria di Shivaprasad Gupta, un suo caro amico che è molto malato.

«Dì a Shivaprasad di smettere di leggere i giornali», scrive Gandhi. «Può leggere il Gita o Yogavasishtha o il Ramayana — Balkand o Uttarkand — o anche il dialogo di Socrate sulla morte. Ma che lasci gli affari mondani a dio». Poi, finita la lettera per l’amico, si dirige verso la sua branda. Ora ha bisogno di meditare.

A Washington, quel giorno, il tempo non è dei migliori. È ancora mattina e finalmente, dopo mesi, gli Stati Uniti stanno per avere il loro nuovo Presidente, il trentaduesimo, Franklin Delano Roosevelt, che dopo essere salito sul palchetto ed essersi schiarito la voce, comincia il suo mandato con enfasi: «Ritengo che questo sia soprattutto il tempo di dire la verità», legge sul foglio del discorso, «tutta la verità, con sincerità e coraggio. Non si può rifuggire, oggi, dall’affrontare onestamente le condizioni del nostro paese. Questa grande nazione saprà sopportare ancora, come ha già saputo sopportare, e saprà anche risorgere alla prosperità. Lasciate dunque che io esprima tutto la mia ferma convinzione che quanto dobbiamo soprattutto temere è di lasciarci vincere dalla paura, da quella paura senza nome, irragionevole e ingiustificata, che paralizza i movimenti necessari per trasformare una ritirata in un’avanzata». È l’inizio di un nuovo corso per la politica e l’economia americana. Ci vorrà un po’, ma è proprio in quel momento, il 4 marzo del 1933 poco prima di pranzo, che sta per cominciare il New Deal.

A Konigsberg, nell’est della Germania, più o meno mentre Il neo presidente americano si schiarisce la voce, i preparativi sono quasi pronti per la manifestazione prevista per la sera. Il Cancelliere tedesco, nominato appena un paio di mesi prima, ha indetto la Giornata del risveglio della nazione e entro un paio d’ore terrà un discorso. Sarà l’ultimo prima delle attesissime elezioni del giorno dopo, il 5 marzo del 1933. Sono elezioni decisive per la storia della Germania e per quella del suo cancelliere, Adolf Hitler, ma non solo. «Oggi ci è stato chiesto di definire il nostro programma», urla Hitler all’indirizzo della folla, accorsa numerosa in piazza. Curiosamente, anche lui come Roosevelt parla di verità.

«Per il momento possiamo solo dire una cosa: voi, socialdemocratici, avete iniziato con una menzogna, mentre noi vogliamo cominciare con una bella verità. Certo, le balle sono sempre belle e seduttive. La verità è sempre più amara e difficile. Ma un giorno la bugia verrà smascherata, un giorno la verità vincerà…». Non c’è che dire, Hitler sa come arringare la folla, pensa, da un palco laterale, Goebbels che intanto prende appunti sul suo diario. «Hitler parla con tale fervore e devozione… tutto sta andando per il meglio», scrive mentre il discorso del Cancelliere si avvia alla conclusione. Hitler sta raccontando di quando lui e il presidente tedesco si sono stretti la mano. Di fronte a lui, la folla si zittisce, di colpo. Ai presenti sembra un silenzio commosso e il dettaglio piace un sacco a Goebbels, che se lo appunta sul diario. Hitler nel frattempo è arrivato all’ultima frase: «La nostra preghiera è: Signore Iddio, non farci esitare, non farci fare la parte dei codardi, non farci mai dimenticare il dovere a cui siamo stati chiamati». Poi chiude, e alza il braccio destro al cielo, aprendo la mano. A quel punto l’orchestra parte con l’inno tedesco, il finale è un gran frastuono. Sta per cominciare il decennio più terribile per l’Europa moderna, e con un discreto senso dell’humor nero, le campane della cattedrale di Konigsberg suonano a festa.

Il discorso di Hitler per la giornata del risveglio della Germania è appena finito, così come quello di insediamento del trentaduesimo presidente degli Stati Uniti d’America, che nel frattempo si ritrova assediato da mani da stringere e sorrisi da ricambiare nella sala da pranzo della Casa Bianca. Il neo presidente Franklin Delano Roosvelt e la moglie, la nuova First Lady Anna Eleanor, stanno finendo di mangiare insieme ad altri 90 invitati, un bel po’ in meno di quello che prevedevano le consuetudini. Qualcuno pensa che sia il primo segnale che qualcosa è cambiato e non si sbaglia. La crisi economica che da tre anni e mezzo sta letteralmente stritolando gli Stati Uniti si fa sentire anche alla Casa Bianca.

A Montmartre, intanto, come ogni sabato sera di quegli anni rocamboleschi, il quartiere è iperattivo. Scrittori, artisti, pittori, ma anche piccoli delinquenti, ubriaconi, figli scapestrati di buona famiglia, operai e nullafacenti, qualche straniero. C’è un po’ di tutto. A uno dei tavoli del Bistrot du Maquis ci sono Jean d’Esparbès, Gen Paul, quell’istrione di Robert Le Vigan, Pierre Pétrovich e il disegnatore Poulbot, che di solito passa un sabato sì e tre no. A quell’ora spesso siede con loro anche il dottor Destouches, che nel frattempo ha pubblicato il suo primo libro e l’ha firmato con il nome di sua nonna, Céline. Il suo Voyage sta facendo chiacchierare un sacco critici e lettori, ma quella sera Céline non è ancora arrivato.

Passano i minuti, e proprio mentre nell’est della Prussia Hitler finisce di arringare per l’ultima volta la folla prima del voto e Roosevelt ripete che gli americani non devono farsi bloccare dalla paura, al tavolo del Maquis arriva finalmente Louis Ferdinand Destouches. Ha in mano una rivista di cui si riesce a malapena a leggere la testata, L’intransegeant e ha l’aria furiosa.

«Che c’è?», gli chiedono gli amici quando sfreccia accanto al loro tavolo per ordinare da bere. «Ancora casini con Liz?», gli fa il bulgaro, pensando alla ballerina con cui vive Céline. Lui non risponde, ordina un démi bière e, quando gli arriva il bicchiere ancora gocciolante di schiuma, lo afferra e lo sbatte sul tavolo. Ne rovescia la metà, inzuppa la copertina della rivista, ma non gliene frega niente.

«Io lo ammazzo». Dice, ringhiando. I quattro lo conoscono, sanno che è irascibile, ma con quella bava alla bocca non l’avevano ancora visto. È proprio incazzato, pensa Gen Paul che è già al terzo pastis e fa fatica a trattenere una risata. Ma Gen Paul non fa in tempo a sentirsi un po’ in colpa che Céline si è già seduto. Punta i gomiti inchiodati sul tavolo e tiene la rivista aperta tra le mani. Si schiarisce la voce e inizia a leggere.

«Ci sono, nella mia biblioteca, libri di ogni sorta; ma, se li sfogliate, potreste rimanere sorpresi. Sono tutti incompleti; qualcuno contiene, tra la rilegatura, non più che un paio di pagine. Sono del parere che si debba fare comodamente quel che facciamo tutti i giorni; per questo, perdonatemi, ma leggo sempre con delle forbici, e taglio tutto quel che non mi piace».

«Ah, che bomba, ne hai iniziato un altro?», fa Gen Paul; «Merde copain, mi piace, è bello cazzuto come attacco», gli fa eco Le Vigan. Ma i commenti dei due hanno il solo effetto di fermare la lettura e far sollevare il viso a Céline, che li guarda con gli occhi da furia. Poi continua: «Di Loupes ho tenuto una decina di pagine», legge, poi rallenta, come a prendere fiato: «un po’ meno del Voyage au bout de la nuit…». E lì si ferma, sul suo titolo, sull’immagine del suo capolavoro divelto, le sue pagine strappate, un cadavere, ripulito da sciacalli e avvoltoi, ridotto a scheletro sanguinolento. E il tavolo intero, che lo conosce e lo capisce anche quando sta zitto e torvo, si ferma con lui. Hanno capito perfettamente che è successo. Qualcuno ha attaccato la sua creatura, il Voyage, e Céline, come una tigre rabbiosa a cui minacciano i cuccioli, sta pensando come rispondere. E si vede da come stringe gli occhi che gli vorrebbe infilare una baionetta in gola.

Quando torna a casa, quella notte, Céline si mette a scrivere. È la prima bozza di quella che diventerà la postfazione al Voyage. «Voici bien la première fois», scrive a un certo punto senza timore, «mais aussi la dernière, qu’il prend la plume à ce sujet! Cela ne se fait, de défendre son genre!». Andrà avanti quasi tutta la notte.

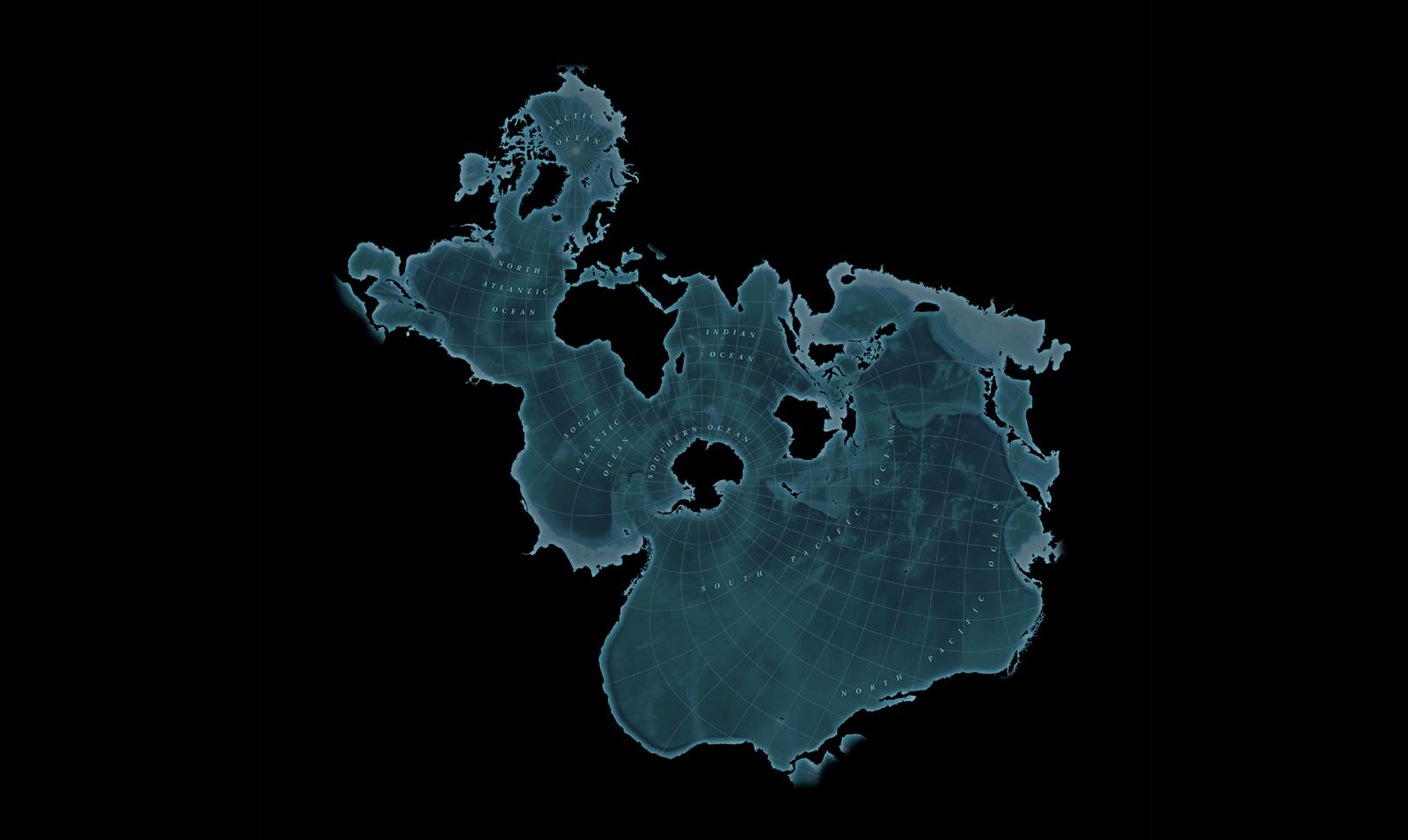

Intanto a Washington, dopo una giornata infinita, un discorso che non dimenticherà mai e una festa a cui avrebbe fatto anche a meno di partecipare, Roosevelt e sua moglie si ritirano nelle loro stanze. Quando il Presidente si slaccia l’orologio e lo appoggia sul comodino, le lancette segnano l’una di notte passata. È il 5 marzo del 1933, una domenica, e in quel momento in Germania sono già le sette del mattino, gli elettori più mattinieri si recano alle urne per eleggere il governo e, anche se non sarà un plebiscito, la giornata non finirà bene. Ad appena una settimana dall’incendio del Reichstag, alle urne ci va il 70 per cento dei tedeschi. Poco più di quattro su dieci votano il partito nazista del già cancelliere Adolf Hitler, che anche senza ottenere la maggioranza assoluta ha sferrato il colpo decisivo per diventare Fuhrer. Per i tedeschi saranno le ultime elezioni libere per un bel po’ di tempo. Per l’Europa, il tempo sta per scadere.

***

Se ti è piaciuto questo racconto e vuoi saperne di più sul libro puoi andare a curiosare sulla pagina Facebook dedicata, o sul sito dell’editore. Lo puoi comprare nella tua libreria di fiducia (cosa che come Slow News consigliamo sempre, ma puoi anche ordinarlo online su Amazon o Ibs)