Alle 2 e 40 del mattino del 27 ottobre del 1922, a Milano, la notte non è ancora fredda, ma il cielo è molto coperto. Per le ore successive ci si aspettano forti piogge. La città è quasi completamente deserta quando all’improvviso, nella sede del Popolo d’Italia di via Paolo di Cannobio, il silenzio è rotto dal suono del telefono. Dopo qualche trillo all’apparecchio si avvicina Cesare Rossi, fascista della prima ora, massone della Loggia di Piazza del Gesù, e collaboratore del Popolo fin dalla sua fondazione.

È lui a sollevare la cornetta.

«Allora, si rimane d’accordo con quanto detto a Napoli?». La voce dall’altra parte del telefono è agitata, ma Rossi la conosce bene. È di Michele Bianchi, segretario del Partito Nazionale Fascista, compagno di massoneria e, da poche ore, anche uno dei quadrumviri a cui Mussolini ha dato incarico di guidare la marcia su Roma.

Alla domanda di Bianchi, Rossi è colto leggermente di sorpresa. Risponde «Sì», ma tentenna. Poi aggiunge: «C’è qualcosa di nuovo», senza specificare altro. Di queste cose, pensa, è meglio non parlare al telefono.

Intanto anche a Rennes, in Bretagna, si è fatta notte fonda. E mentre a Milano il telefono della redazione del Popolo squilla, la piccola Colette Destouches, che non ha nemmeno un anno e mezzo, scoppia a piangere svegliando immediatamente la madre, Edith, mentre il padre, Louis Ferdinand, è ancora sveglio. Sta provando a studiare anatomia, come ogni notte da qualche mese. Ha già 28 anni, un matrimonio fallito alle spalle e un braccio malandato guadagnato al fronte durante la prima guerra mondiale. Ha già fatto mille lavori diversi, ma da 3 anni si è messo a studiare medicina. Vuole finire al più presto con l’Università, ma ne avrà ancora per un po’.

Mentre a Rennes la figlia di Louis Ferdinand Destouches non fa dormire i suoi genitori, a Milano, Michele Bianchi non si è calmato per niente. È passata meno di mezz’ora dalla prima telefonata e in redazione del Popolo il telefono suona di nuovo. Questa volta a rispondere non è Rossi, ma Benito Mussolini in persona.

«Benito…», fa Bianchi, agitato.

«Dimmi»

«Benito, vuoi sentire me? Vuoi sentire il mio fermo proposito irrevocabile?»

«Ma sì, sì», fa Mussolini che forse ha altro a cui pensare.

«Rispondi NO!», lo incalza Bianchi.

«È naturale… La macchina ormai è montata, niente la può fermare».

Bianchi si rincuora, era esattamente quel che voleva sentirsi dire. Deglutisce, si controlla leggermente e poi chiede: «Allora rimaniamo d’accordo; posso comunicare questo a nome tuo?»

Mussolini prende tempo: «Aspetta… Aspetta prima… Sentiamo quel che dice Lusignoli… domani vediamo di riparlarci».

Bianchi non è molto più tranquillo di prima, ma si mette ugualmente a dormire. Entro poche ore dovrà partire verso Perugia. Lo aspettano all’Hotel Brufani, altri due quadrumviri, Balbo e De Bono. De Vecchi, il quarto, è ancora a Roma e non sembra che abbia intenzione di muoversi.

A Milano, Roma e Perugia il sabato è già cominciato nel pieno della notte, ma a Parigi per qualcuno è ancora venerdì sera. Per le stradine del Quartiere Latino un uomo trascina i propri passi, palesemente sbronzo. Il suo nome è Ernest Hemingway e abita lì da una decina di mesi con la moglie Hedley. Sono circa le quattro del mattino quando ritrova la via di casa e raggiunge l’appartamento al terzo piano del numero 74 di Rue du Cardinal Lemoine, a pochi passi da Place de la Contrescarpe, dove spesso va a bere. Non si toglie nemmeno la giacca, si butta direttamente a letto, addormentandosi all’istante proprio accanto al corpo di Hedley, che già dorme da un po’.

Mentre a Parigi Hemingway ancora russa nella sua lunga notte nera e senza sogni, nella sua villa a Cavour, l’onorevole Giovanni Giolitti si è svegliato di buon’ora. Che lo voglia o no, è arrivato il 27 ottobre del 1922 e lui ha compiuto ottant’anni. A ricordaglielo, oltre alle campane del paese che suonano a festa, saranno, verso l’ora di pranzo, le decine di telegrammi che stanno già intasando il centralino della piccola stazione di Cavour dalle prime ore dell’alba. L’ex primo ministro aveva espresso la volontà di passare quel giorno tranquillo, da solo, ma non ce la farà. Nel frattempo, anche in Inghilterra sono le prime ore del mattino del 27 ottobre e Eric Arthur Blair si sveglia di soprassalto. È l’ultima notte che passerà a casa sua, almeno per un po’.

A Roma, intanto, sono le 9 e mezza. De Vecchi è sveglio da un paio d’ore. Scende le scale che lo portano in reception e il ragazzo che ha fatto la notte gli porge la lettera di Bianchi: «Carissimo De Vecchi, solo alle ore 1 di stanotte ho potuto scambiare telefonicamente qualche parola con Mussolini. La brevissima conversazione può riassumersi così: Nulla da mutare a quanto deciso. Io parto fra qualche ora per Perugia. Ormai non si può arretrare. Anche le circostanze accadute in queste ultime ore favoriscono il nostro piano. Non bisogna lasciarsi sfuggire il momento. Agire dunque e a fondo. Entro domattina, sabato, tu dovresti far di tutto per essere a Perugia. Una enorme responsabilità grava sul Quadrumvirato Supremo e impone si proceda di pieno accordo, anche per evitare ordini e contrordini che potrebbero risultare fatali».

De Vecchi finisce di leggere la lettera senza emettere un suono. È preoccupato, ma non tanto quanto l’onorevole Luigi Facta, che è in carica da pochi mesi ed è già al secondo mandato regio. Facta sa bene cosa sta organizzando Mussolini e non perde tempo. Sono le prime ore del mattino quando scrive un telegramma al Re, che nel frattempo è a San Rossore, e lo invita a tornare a Roma. Quanto meno per tranquillizzare gli animi.

A Firenze la mattinata è intensa. Le squadre fasciste arrivate qualche ora prima da Napoli si sono incontrate con le squadre rimaste in città. Nel corso della mattinata i ranghi si sono ampliati, tanto che intorno alle 11 sono circa un migliaio i fascisti che stazionano in Piazza Mentana. Movimenti simili si registrano anche a Cremona e a Pisa, dove alcune squadracce si preparano ad attaccare le prefetture e prenderne il possesso.

Al rintocco della mezza, a Cavour, Giolitti fa il suo ingresso al bar del paese e si siede al tavolo con il Notaio, l’Esattore e il Geometra coi quali inizia una partita a carte. Lungo la strada in tanti suoi compaesani si sono fermati a salutarlo e a stringergli la mano. È una giornata difficile, ma è pur sempre il suo ottantesimo compleanno.

Quando Hemingway si sveglia, a Parigi sono già le 3 del pomeriggio e l’americano ha un gran mal di testa. Si alza, ancora vestito, e va verso il bagno. Si leva la giacca e la camicia, poi si sfila i pantaloni. In una tasca trova un foglietto appuntato, sembra che ci sia scritto qualcosa. Ernest serra gli occhi, cercando di fermare l’oscillazione del mondo al di fuori della sua testa. Allora si siede sulla tazza, si concentra e dopo qualche secondo riesce a leggere. È la sua scrittura. Sembra una lista di cose da ricordare o da comprare al mercato, ma non lo è. Sembra più una poesia. Hemingway, che scrive sempre, su ogni cosa che trova, non si ricorda bene quando ha scritto quelle righe. È ancora in cucina quando riesce a decifrare ciò che ha scritto da sbronzo la sera prima e lo legge a mente, muovendo leggermente le labbra:

«I know monks masturbate at night,

that pet cats screw,

that some girls bite,

and yet

what can i do

to set things right?»

Fa una smorfia, tra il mal di testa e la risata, poi rimette il foglio nella stessa tasca nei pantaloni in cui l’aveva trovato e si butta in doccia. Sarà una giornata molto lenta e compassata al 74 di Rue du Cardinal Lemoine.

Non si può dire la stessa cosa per la giornata di Vittorio Emanuele III. Sono quasi le 4 del pomeriggio e mentre a Parigi Hemingway ormai è asciutto e giura, per l’ennesima e sicuramente non ultima volta, di non bere mai più, il Re arriva alla stazione di San Rossore e sale sul treno che lo porterà a Roma. Arrivo previsto a Termini: ore 20.

Passano due ore. A Rennes, Céline ha finito di pranzare e, dopo aver messo a riposare la figlioletta, è tornato a studiare anatomia, a Parigi, Hemingway langue ancora nel letto, mentre il giovane Eric Arthur Blair sta percorrendo l’Inghilterra da Londra a Liverpool. Da lì, prima del tramonto, salperà per Rangoon. A Roma, intanto, è iniziato il Consiglio dei Ministri. Quando finisce si sono fatte le 6 e c’è da portare al Re una delibera: le dimissioni. Intanto, in molte città del Paese, le squadre fasciste entrano in azione.

A Cremona, pochi minuti dopo le 18, le luci dell’illuminazione pubblica si spengono di colpo lasciando la città al buio. È il momento dell’incursione: un manipolo di quasi una settantina di camice nere attacca la prefettura e ne prende possesso. Altre squadre, su ordine del ras Farinacci, prendono possesso delle poste, dei telegrafi e della stazione ferroviaria. In tutta Italia si segnalano azioni simili, in alcuni casi le forze dell’ordine hanno già reagito, ferendo e uccidendo alcuni fascisti.

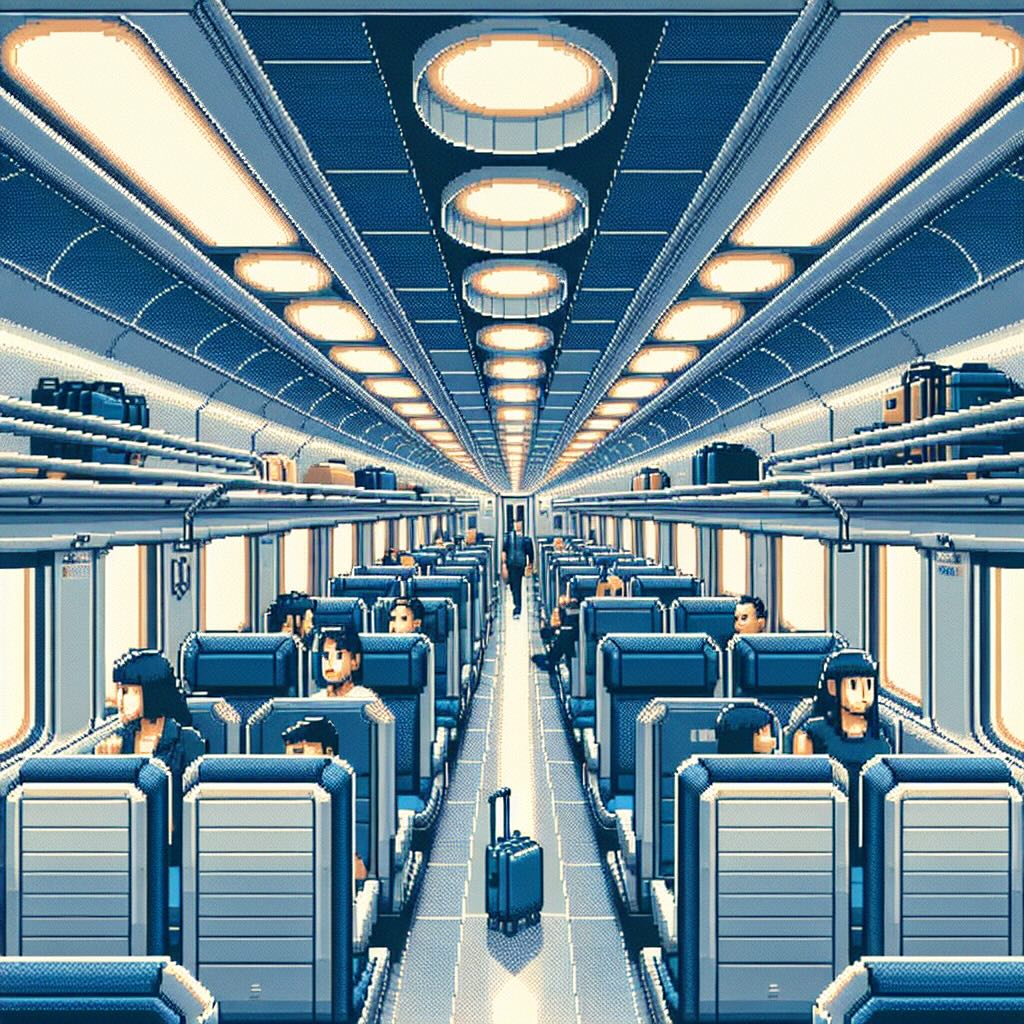

Intanto, nel nord dell’Inghilterra il sole è tramontato e il cielo è plumbeo sopra la testa di Eric Arthur Blair. Il ragazzo — ormai ne ha compiuti 19 a giugno — è agitatissimo. È salpato da meno di mezz’ora dal porto di Birkenhead a bordo della SS Herefordshire, una nave a vapore di prima classe, 7mila tonnellate di stazza e una quarantina di metri di lunghezza, che lo porterà a Rangoon, in Birmania. Mentre la nave esce lentamente dalle acque dolci del Mersey, Eric guarda Liverpool che gli passa davanti. Pensa di essere in procinto di fare i conti con il proprio passato. In realtà sta andando incontro al suo futuro. Ma ancora non lo sa.

A Roma la situazione è molto tesa. Le notizie arrivano in forma dei telegrammi che i prefetti di mezza Italia inviano per riportare la situazione. Facta spinge per la dichiarazione dello stato d’assedio, ma il Re non è ancora convinto. Teme che l’esercito si schieri con le camicie nere. Appena ha la possibilità di parlare con i generali del suo stato maggiore chiede loro come si sarebbe comportato l’esercito. Davanti al Re ci sono il Duca della Vittoria, Armando Diaz, l’ammiraglio Emilio Thaon di Revel, il generale Guglielmo Pecori Giraldi e il generale Roberto Bencivenga. Qualcuno, forse Diaz, risponde per tutti: «L’esercito farà certamente il suo dovere, ma sarebbe bene non metterlo alla prova».

Alle 9 e mezza della sera Facta arriva a Villa Savoia. Lì incontra di nuovo il Re. Si trattengono a discutere a lungo. Si dice che parlino della possibilità di un governo Giolitti, ma con una forte partecipazione fascista.

In quegli stessi istanti, a Cavour, Giolitti non sa che a Roma il Re e il primo ministro stanno parlando di lui. Sta tornando verso casa, con le mani raccolte dietro la schiena e un sorriso serafico in volto. Le campane della chiesa suonano in suo onore, così come la banda, arrivata apposta da Pinerolo. Ma l’onorevole ottuagenario non ha voglia di stare in giro. Ringrazia tutti, poi se ne va a passeggiare verso il circolo del rione. Prima che si incammini un amico lo ferma: «I giornalisti vorrebbero sapere…». Giolitti non gli lascia finire la frase e, con il tono di chi non vuole ripetersi, gli fa: «Essi mi faranno tanto più piacere quanto meno parleranno di me».

Intanto, prima di lasciare il Ministero, il ministro degli Interni Taddei detta un telegramma da inviare al generale Pugliesi, comandante delle unità militari di stanza a Roma. «Nell’eventualità che treni di fascisti tentino di raggiungere la Capitale», detta Taddei, «codesto Comando è incaricato di arrestarli presso le stazioni di Civitavecchia, Orte, Sezze, Viterbo ed Avezzano, ed impedire con qualunque mezzo che essi possano proseguire, ricorrendo anche all’interruzione delle linee ferroviarie in più punti». Taddei fa una pausa, ma non ha ancora finito. Fa un cenno all’assistente e fa aggiungere una frase: «E, come estrema misura, facendo uso delle armi».

Intorno alle undici e mezza, la porta del ristorante Fagiano, in piazza Colonna a Roma, si apre ed entra un uomo. Si chiama Giuseppe Beneduce, ha 45 anni, è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed è bagnato fradicio. Fuori piove a dirotto, il Tevere ha raggiunto i tredici metri e minaccia gli argini. È stata una giornata difficile per Beneduce, che è appena stato tranquillizzato al telefono dal primo ministro, ma che in realtà non è per niente tranquillo. Non fa in tempo a sedersi che si sente chiamare dal fondo del ristorante. «Beppino», sente, «Siediti, ti dobbiamo dire cose della massima importanza». La voce è quella di De Vecchi, lo sguardo fisso, invece, è di un altro ras, Dino Grandi. Hanno appena finito di cenare, si puliscono entrambi la bocca e bevono un ultimo sorso di rosso. Poi parla Grandi: «Fai sapere al presidente del Consiglio che l’insurrezione è ormai inarrestabile». Beneduce è scosso, ma non ha niente da dire. Allora i due lo incalzano: «A mezzanotte in punto noi partiamo per Perugia, da lì avrà inizio la marcia su Roma. Ora siete avvertiti».

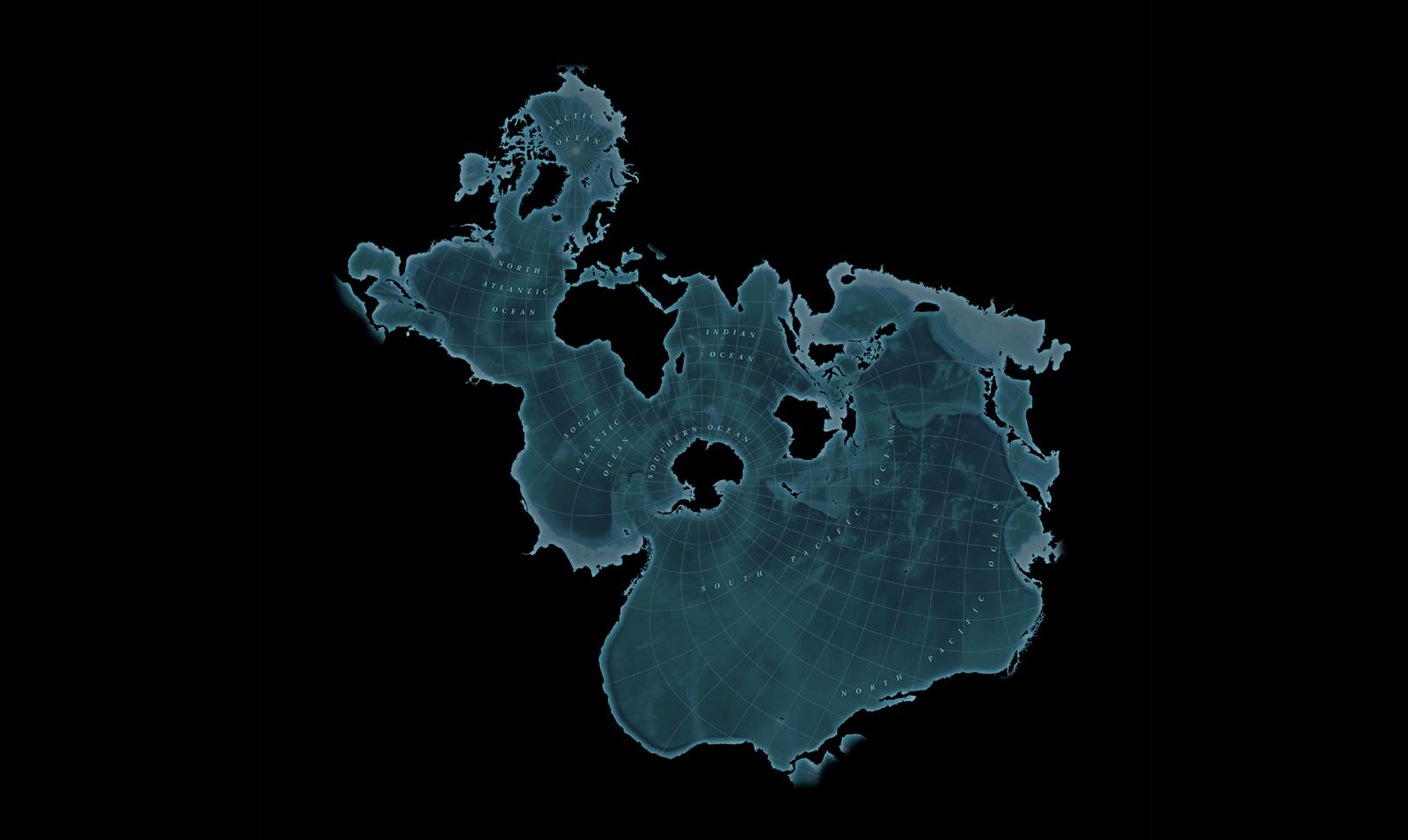

Qualcuno non riesce ad aspettare mezzanotte, però. E esattamente negli stessi istanti in cui al ristorante Fagiano Beneduce ascolta le minacce dei ras, a Firenze, le camicie nere hanno già occupato la stazione, la posta e hanno preso possesso della prefettura. Da Chieti, il prefetto manda un telegramma a Roma: «Risultami che questa notte con treno ore 24 squadre fascisti questa provincia partirebbero da Pescara volta Roma scopo imprecisato per partecipare funerali fascista Veroli ucciso Tivoli. Ritengo che al massimo tratterebbesi di un nucleo di circa 150 camicie nere. Mentre attendo personalmente intensificazione indagini per più concreti accertamenti, segnalo quanto precede per eventuali istruzioni di carattere generale». Nel frattempo, in tutta Italia, divisi in quattro colonne, circa 30mila uomini si stanno preparando per partire alla volta di Roma. Quasi nessuno di loro camminerà. Prenderanno il treno.

È ancora il 27 ottobre, è mezzanotte. Mentre il Re non riesce a prender sonno a Villa Savoia, a Milano anche Mussolini è ancora sveglio, in redazione, al Popolo d’Italia. Ordina a una ventina dei suoi uomini di andare a prendere più bobine di carta che possono e di piazzarle davanti all’entrata a mo’ di barricate. Mentre i suoi uomini si danno da fare, Mussolini ha in mano un foglio. Il testo, che lui stesso ha scritto a Napoli qualche giorno prima, inizia così: «Fascisti di tutta l’Italia, l’ora della battaglia decisiva è suonata». È il testo del proclama che, in quegli stessi istanti, i quattro quadrumviri stanno ratificando all’hotel Brufani di Perugia. «Fascisti di tutta Italia!», si conclude, «Tendete romanamente gli spiriti e le forze. Bisogna vincere. Vinceremo!».

Ignaro di tutto, verso le due di notte, Louis Ferdinand Céline si addormenta nella sua casa di Rennes. Ha metà faccia incollata sul libro di anatomia che sta cercando di studiare da giorni. La figlia, da mezz’ora, sta miracolosamente dormendo, ma questa volta lui non ne approfitterà per continuare a studiare, non ne ha le forze.

Più o meno nello stesso momento, ma a parecchi chilometri da lui, al Viminale suona un altro telefono. È Bianchi che cerca Facta: «Dite al primo ministro», dice il fascista, «che la macchina è in movimento e che nulla la fermerà. È giunto il momento di assumere da parte del Governo responsabilità nette e precise. Mi auguro che l’onorevole Facta non vorrà far scorrere sangue d’italiani». Facta non c’è. Il messaggio lo prende Ferraris che lo scrive e lo passa a Taddei. Poco dopo al Viminale arriva anche Facta, che appena legge il messaggio di Bianchi si fa ancora più cupo. «Non c’è che una soluzione», dice ai presenti con voce tesa, ma ferma: «È la rivolta, e alla rivolta si resisterà». Poi si ferma, guarda fuori dalla finestra e, racconta i testimoni, aggiunge una frase del dialetto delle sue parti: «’se a voelo avnì, a devo porteme via a toch’». Se vogliono venire devono portarmi via a pezzi. E anche questo, alla fine, non succederà.

Alle quattro e mezza, nella sede del Ministero degli Interni sta andando in scena una riunione molto tesa. C’è il primo ministro Facta, il titolare degli interni Taddei, c’è il ministro Rossi, il deputato Bevione, il ministro della guerra Marcello Solieri e il generale Pugliesi.

Facta è molto deciso: «Dobbiamo impedire che succedano anche a Roma!». Parla delle occupazioni, alcune volte persino violente, che le squadre fasciste hanno iniziato ad attuare in mezza Italia. Non ci girano molto intorno. Verso le cinque hanno deciso: verrà dichiarato lo stato d’assedio.

Le operazioni in realtà non sono semplici. Nessuno ha mai scritto una dichiarazione di stato d’assedio, e non sono cose che si studiano a scuola. Ci pensano Taddei e Solieri, che stilano una bozza prendendo ad esempio l’ultimo, quello di Pelloux del 1898. Quando hanno finito mandano la bozza in stampa e da lì, agli attacchini.

Alle 7 e 50 Facta fa inviare il telegramma a tutti i prefetti e i comandanti militari. Il testo è il seguente: «Consiglio Ministri ha deciso proclamazione stato assedio in tutte provincie Regno da mezzogiorno oggi. Relativo decreto sarà pubblicato subito. Frattanto le SS.LL. usino immediatamente tutti i mezzi eccezionali per mantenimento ordine pubblico e sicurezza proprietà e persone».

Intorno alle 8 e 30 del mattino, proprio mentre gli attacchini montano in bici e iniziano a lavorare, Facta corre al Quirinale per incontrare il Re. Anche se l’ordine è già stato impartito, in realtà occorre una sua firma per mettere in atto lo stato d’assedio e rispondere alla rivolta fascista. Mentre Facta sale le scale che lo portano a cospetto del Re il primo ministro si aspetta un incontro silenzioso, teso, rapido: una firma veloce e un saluto militare. Ma va in tutt’altro modo. Facta entra, saluta il Re e gli accenna della bozza di stato d’assedio che hanno scritto nella notte Taddei e Solieri. Il Re sbianca. Non ha dormito praticamente un minuto e appena viene a sapere che il contenuto di quel foglio ormai è già stato diffuso a tutte le prefetture e sta per essere attaccato a tutti i muri della capitale si mette a sbraitare, strappa di mano il foglio al primo ministro e lo infila in un cassetto: «Queste decisioni spettano solo e soltanto a me!», urla il Re in faccia a Facta, e insiste: «Dopo lo stato d’assedio non c’è che la guerra civile, Facta, lo sa vero?»

Facta annuisce, senza parlare.

«Ora bisogna che uno di noi due si sacrifichi», conclude Vittorio Emanuele III, sperando che Facta colga il punto. Lo coglie, prende un respiro e fa: «Vostra Maestà, non avete bisogno di dire a chi tocca…». Poi gira i tacchi, saluta e se ne va.

Mentre Facta torna verso il Viminale con la faccia pallida come se avesse assistito alla sua stessa impiccagione, si sono fatte le nove e mezza. La situazione è pessima: il Re non ha firmato lo stato d’assedio, l’esercito non ha ordini precisi, colonne di fascisti stanno arrivando da ogni parte, su treni e camion. Incontrano qualche resistenza, ma niente di decisivo. Senza ordini, l’esercito non può prendere il controllo della situazione, il ministro degli interni Taddei lo ha già ripetuto più volte. Quando arriva al Viminale, Facta tenta un’altra carta. Chiama Giolitti, che a Cavour è già sveglio da un po’ e sta leggendo il Corriere della Sera.

«Onorevole, deve venire subito a Roma, ne è del futuro del Paese», attacca Facta strappando al vecchio politico la promessa di scendere al più presto, con il primo treno disponibile. Ma anche questo non succederà. La linea ferroviaria che porta a Roma è stata interrotta in più punti dall’esercito.

Passano un paio d’ore, si fanno le undici e mezza. C’è grande confusione dovunque. Facta è disperato, ma sa cosa deve fare. Chiama un assistente e gli detta un dispaccio con il quale revoca lo stato d’assedio, poi se lo fa rileggere, ringrazia e se ne va. Va al Quirinale, a incontrare il Re e a rimettere il proprio mandato nelle sue mani.

Sulla SS Heredfordshire, sono quasi le due del pomeriggio, ma Eric Blair non ha appetito. Se ne sta seduto sul ponte, ad osservare i suoi compagni di viaggio, quasi tutti britannici, quasi tutti in viaggio d’affari. Poi si sposta, annoiato dai suoi conterranei. Cammina verso la sala macchina, osserva l’equipaggio. I marinai semplici che ha intorno sono quasi tutti indiani, ma ci sono anche quattro bianchi addetti ai timoni.

Il cielo è ancora bigio, il mare è grosso, ma almeno non sta piovendo. Eric guarda verso est, in cerca di terra. Dovrebbe esserci la costa della Francia, laggiù, da qualche parte, ma lui non la vede. A un certo punto un rumore di passi furtivi richiama la sua attenzione sul ponte. Uno dei timonieri, un bianco, è accovacciato a pochi metri da lui, con il respiro affannoso. Ha in mano un tortino di crema pasticciera già morsicato, fatto sparire da uno dei tavoli dei passeggeri. Mentre guarda il marinaio smagrito, i suoi occhi famelici, il tortino smozzicato nascosto tra le mani callose e sporche di grasso, Eric prova qualcosa che non aveva ancora mai provato in vita sua. Sente un brivido che gli scende lungo la schiena e una rabbia cocente che gli stritola lo stomaco. «Quella rivelazione improvvisa del divario tra funzione e il salario mi scosse profondamente», scriverà anni dopo. «La rivelazione del fatto che un esperto marinaio, che avrebbe potuto avere letteralmente in mano le nostre vite, si dovesse accontentar di rubare dei resti di cibo dalla nostra tavola mi insegnò più di quanto avrei potuto apprendere da una mezza dozzina di pamphlet socialisti». In quel esatto momento, su quel ponte della SS Heredforshire, il ragazzo inizia lentamente a lasciare il posto all’uomo, lo studente allo scrittore. Eric Arthur Blair sta diventando George Orwell.

Poche ore dopo, alle 16, ma a parecchi chilometri di distanza, al Viminale, parte una seconda comunicazione, questa volta firmata Facta e Taddei e diretta al Prefetto e al Comandante del Corpo d’Armata di Roma. È il telegramma numero 23859 ed è laconico: «Avvertesi che disposizioni odierno telegramma n. 23859, circa Stato d’Assedio, non debbono aver corso». Mussolini intanto è ancora a Milano e ci resterà per quasi altre 24 ore. La marcia su Roma non è ancora arrivata a Roma, ma ha già avuto successo: Facta si è dimesso e Vittorio Emanuele III avvierà presto le consultazioni. Ha già un nome in testa, quello di Benito Mussolini. Da oggi, per più di vent’anni, accanto alla data gli italiani metteranno un numero romano. Come tanti potenti prima di lui, anche Mussolini vuole che la Storia riparta da lui. E ne ha anche l’impressione, almeno per un po’.

***

Se ti è piaciuto questo racconto e vuoi saperne di più sul libro puoi andare a curiosare sulla pagina Facebook dedicata, o sul sito dell’editore. Lo puoi comprare nella tua libreria di fiducia (cosa che come Slow News consigliamo sempre, ma puoi anche ordinarlo online su Amazon o Ibs)