Base a Vicenza

La storia dell’ex aeroporto del capoluogo veneto si intreccia con quella delle basi statunitensi presenti in città. E per capire il senso del Parco della pace oggi, bisogna ripercorrere gli ultimi 100 anni di storia vicentina

Il processo per trasformare l’ex aeroporto di Vicenza in un luogo vissuto dalla cittadinanza e utile per l’intera città è ancora in corso. Ma avanza. Ed è un esempio interessante per tanti spazi simili in Italia ed Europa

La storia del Parco della pace a Vicenza non è soltanto una storia di rigenerazione urbana.

È una storia di guerre e di paci.

Il Parco della Pace di Vicenza è il più esteso d’Europa in rapporto alla popolazione della città.

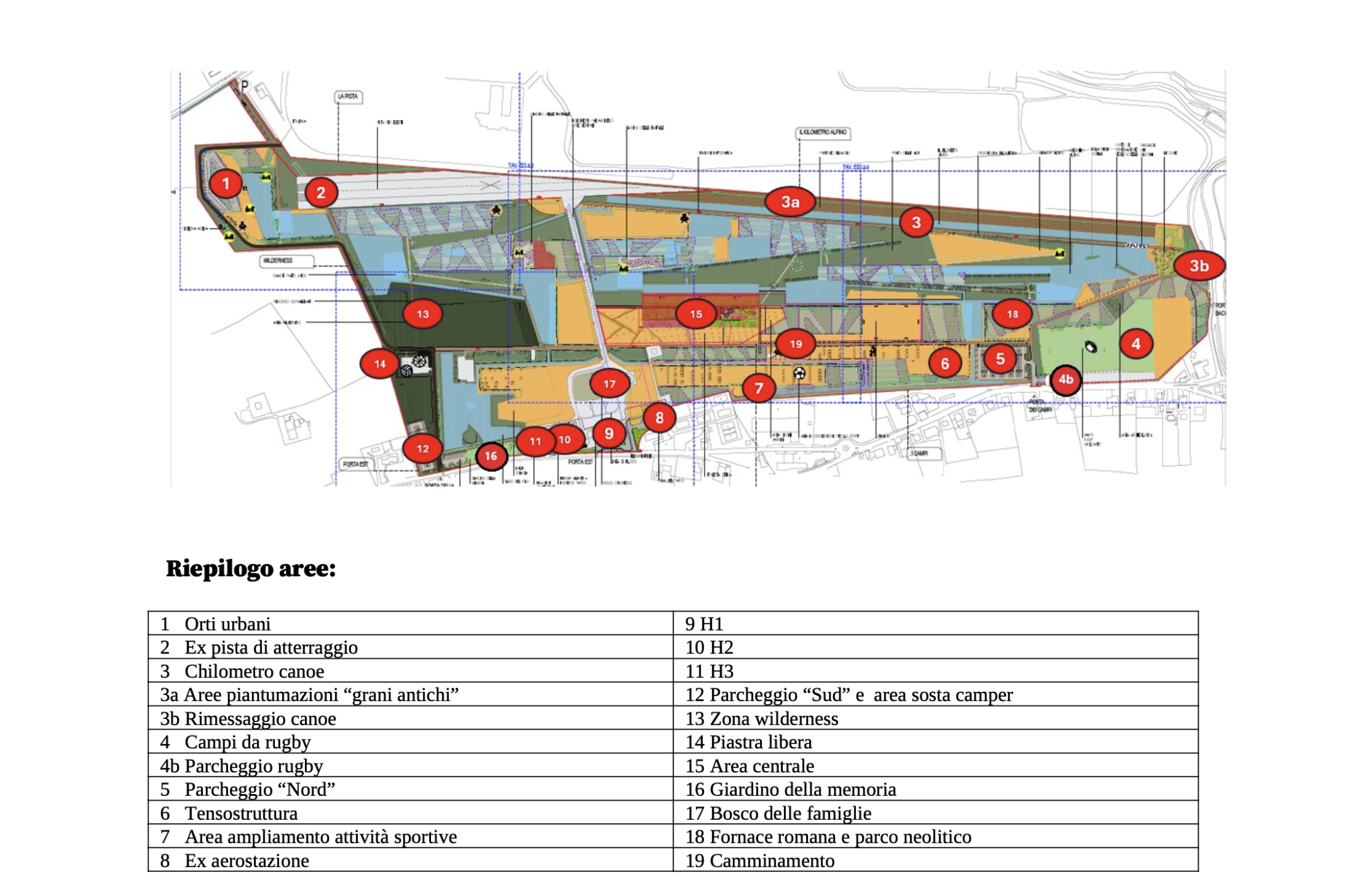

Nei suoi 65 ettari , ci sono oltre 8 km di sentieri pedonali principali e secondari, con passerelle, guadi, strade riqualificate e percorsi in terra battuta con pavimentazioni drenanti ed ecosostenibili. Il sistema di canali si estende per oltre 9 km, ci sono laghi, zone umide e bacini allagabili. Sono alimentati da una falda superficiale e dotati di sistemi di regolazione e rilascio. Il parco funziona come bacino di laminazione. È capace di assorbire e rilasciare fino a 100.000 m³ di acqua, progettato per contrastare eventi alluvionali.

Ci sono rilievi e colline, isole e depressioni, prati alti e fioriti, prati rasati per lo sport, prati umidi, un prato selvaggio coltivato a farro. Ci sono boschi con alberi e arbusti. Fra gli animali, sono state documentate presenze di folaghe, aironi, garzette, cormorani, cavaliere d’Italia, tartarughe, rane, libellule, pesci e piccoli mammiferi e, ovviamente, insetti.

Ci sono tre campi da rugby e, contiguo al parco, c’è il circolo Tennis Vicenza: è preesistente, ma è percepito come parte integrante dell’area. C’è un’area multisport per la pallamano, il basket, la pallavolo e il calcio a cinque. C’è una rimessa barche con accesso diretto al fiume Bacchiglione. Ci sono zone dove potranno sorgere una palestra di arrampicata e una cittadella dello sport.

L’hangar che ci ospita mentre l’assessore Leone Zilio illustra il progetto sarà sede del Museo del Volo. L’area ha anche oltre 400 parcheggi (all’occorrenza anche l’ex pista d’atterraggio potrebbe essere usata come parcheggio per eventi) e nove stalli per i camper, oltre a un collegamento ciclopedonale.

E come si gestisce tutto questo? “Non pensiamo a una società che ha come fine il lucro. Sarebbe antitetico rispetto alle idee che hanno portato alla nascita del Parco”, risponde l’assessore.

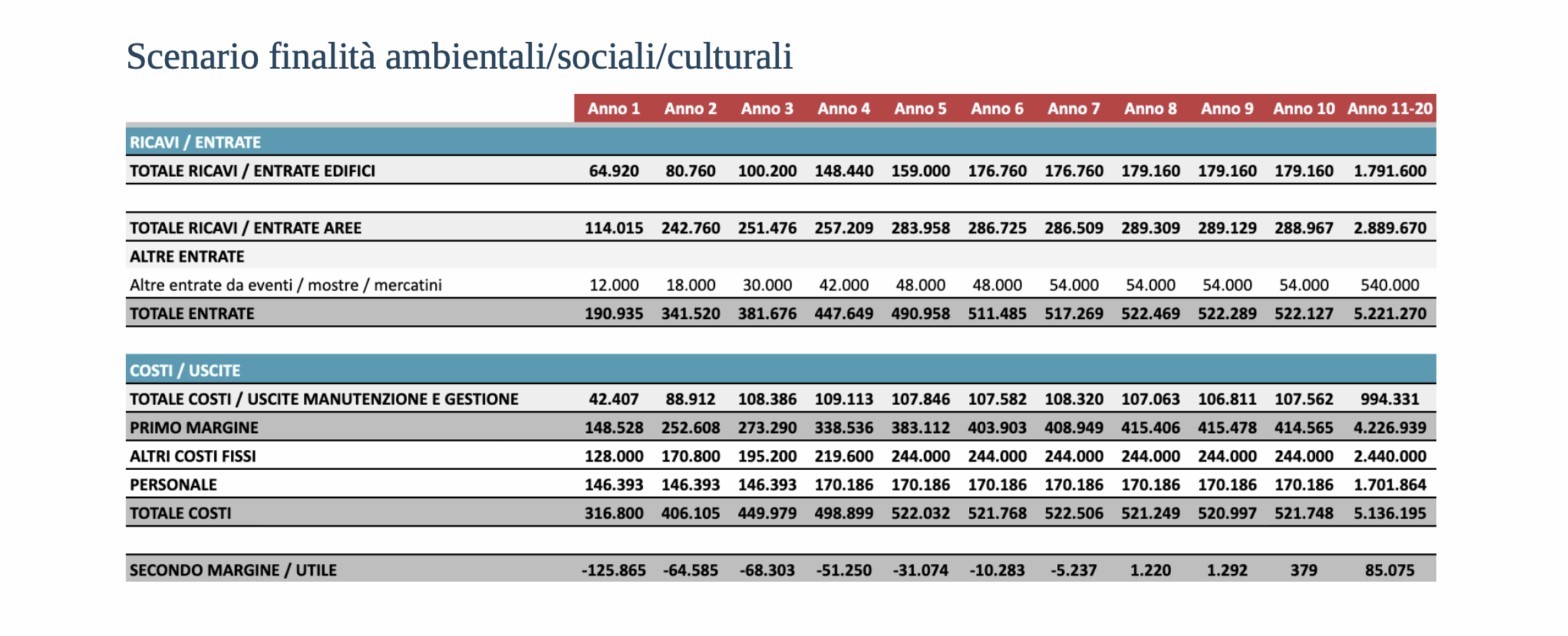

Finalmente, il 28 marzo 2025, possiamo visionare il business plan del Parco della Pace. È un documento complesso, ma anche ambizioso, che prova a rispondere a una domanda fondamentale: come si gestisce un parco così grande, così simbolico e così articolato, senza snaturarne i valori?

La risposta non è nelle società di capitali, ma in un modello non-profit. L’idea è quella di una fondazione di partecipazione, con una governance mista: pubblica per garantire la direzione politica e la coerenza con le origini del progetto, privata e civica per gestire concretamente le funzioni, gli eventi, gli impianti, gli spazi, le attività. Il Comune rimane proprietario dell’area, ma affida la regia a un soggetto esterno, con compiti operativi, autonomia economica e responsabilità sociale.

Nel piano si stima che per coprire i costi di gestione ordinaria — che includono manutenzione del verde, pulizia, utenze, sicurezza e personale — serviranno circa 250.000 euro all’anno. Si prevedono almeno quattro figure professionali dedicate alla gestione quotidiana. L’equilibrio economico dovrebbe arrivare tra il sesto e l’ottavo anno (a seconda dello scenario scelto), con un fabbisogno iniziale stimato tra i 170.000 e i 350.000 euro, da coprire attraverso bandi, sponsorizzazioni, donazioni, 5×1000 e crowdfunding.

Una delle voci più innovative riguarda l’energia: il Comune intende mettere a reddito le aree della ex pista d’atterraggio e del parcheggio est tramite la concessione del diritto di superficie a un investitore terzo, per realizzare due impianti fotovoltaici da 1.400 kWp complessivi. Questi impianti, una volta attivi, verranno inseriti in una comunità energetica rinnovabile e dovrebbero generare oltre 100.000 euro l’anno di entrate per il parco.

A tutto questo si aggiungono le entrate più classiche: affitti per chioschi, orti urbani, eventi sportivi e culturali, e possibili ricavi da iniziative come coworking, mostre, attività didattiche o servizi per le scuole.

Il principio generale è chiaro: trasformare il Parco della Pace in un ecosistema vivo, che produca valore ambientale, sociale ed economico, senza mai diventare un’operazione commerciale. Un parco che non si misura solo in ettari o in profitto, ma in impatto collettivo.

Al momento il business plan rimane sulla carta. Il Comune sta lavorando per metterlo in atto, ma ancora vanno fatti tutti i passaggi formali, a cominciare dalla creazione della fondazione di partecipazione, per proseguire poi con tutti gli altri.

Quello dell’ex aeroporto Dal Molin, però, è un caso cui si guarda con attenzione anche fuori dai confini della provincia.

Vicenza, infatti, non è sola, in questo percorso. C’è chi l’ha compiuto prima della città veneta, chi lo sta compiendo e chi si interroga sul futuro dei propi scali. Uno degli esempi più noti è quello dell’aeroporto di Tempelhof che, oggi, con i suoi oltre 380 ettari, è il più grande parco della capitale tedesca. L’aeroporto, divenuto celebre durante il nazismo e la guerra fredda, è stato chiuso nel 2008 e riaperto come parco nel 2010.

In comune con Vicenza ha la forte mobilitazione cittadina che l’ha portato ad essere un luogo dal forte valore simbolico, oltre che sociale e ambientale. l governo locale, infatti, aveva lanciato un piano di rigenerazione urbana dell’area, ma l’opposizione di molte realtà della società civile ha promosso un referedum per mantenere il parco nello stato attuale: uno spazio pubblico aperto, multifunzionale, comunitario e, in gran parte, autogestito. Oggi l’area offre sei chilometri di piste ciclabili, di pattinaggio e di jogging, due ettari e mezzo di area barbecue, un prato per cani di circa quattro ettari e un’enorme area picnic. Ma anche campi sportivi, orti urbani e aree verdi che garantiscono alla città una vasta gamma di servizi ecosistemici, proprio come fa il Parco della Pace di Vicenza.

Nel novembre dello scorso anno, la nuova amministrazione comunale di Berlino ha lanciato un nuovo concorso internazionale di idee per la pianificazione urbana e degli spazi aperti. L’idea è che Tempelhof sia uno spazio troppo ampio per non contribuire a mitigare la profonda crisi abitativa della città. In molti, però, temono che la natura di questo spazio pubblico possa venire stravolta.

Anche a Lisbona il tema della casa si lega con il futuro dell’aeroporto cittadino. Come hanno raccontato i nostri partner di Mensagem, infatti, nel 2024 il governo portoghese ha annunciato la costruzione di un nuovo aeroporto. Da un lato, questo ha aperto un ampio dibattito pubblico su consumo di suolo e sostenibilità e, dall’altro, ha dato il via alle proposte per la conversione dell’area sulla quale sorge l’attuale aeroporto Humberto Delgado, molto più vicino al centro città del nuovo scalo. Le proposte in discussione sono numerose e variegate, ma più che alla questione ambientale sembra prevalere la necessità di realizzare nuove abitazioni.

Nei Paesi Bassi, invece, l’aeroporto di Rotterdam – L’Aia è pienamente in funzione. Ma c’è chi sul territorio chiede che venga chiuso, per ragioni ambientali e sociali. Gli altri nostri partner di progetto di Vers Beton hanno raccontato il dibattito che infiamma le comunità locali, tra economia, clima e uso del territorio urbano, anche in questo caso con attenzione crescente al valore sociale del verde urbano.

Ci sono poi molti casi con elementi comuni a quello di Vicenza anche in Italia. A Cagliari l’ex aeroporto militare di Monserrato è al centro di un progetto (finanziato nel 2022) per diventare un polo metropolitano tra sport, verde e tempo libero, con un sistema di percorsi nel verde. Tuttavia, l’avanzamento reale del progetto resta incerto e il rischio è che le intenzioni non si traducano in una trasformazione concreta e vissuta.

A Udine, poco lontano da Vicenza, nel 2023 è stato presentato un piano per trasformare l’ex aeroporto militare in un Innovation Hub urbano e sostenibile, con integrazione tra natura, energia e sviluppo tecnologico. Si tratta di un caso interessante di riconversione multifunzionale, con un equilibrio tra servizi avanzati e infrastrutture ecologiche. Anche l’ex aeroporto di San Luca a Ferrara è oggetto di discussione tra Comune ed ENAC per una riqualificazione ancora in fase preliminare. L’ambizione è quella di integrare urbanizzazione e infrastrutture leggere, ma gli interventi reali sono ancora da definire.

Grazie a tutto quello che abbiamo raccontato su Vicenza, però, ora sappiamo molte cose; tutti questi progetti potrebbero prendere spunto dalla storia del Parco della Pace.

Mentre lascio il parco insieme alla collega che è venuta dalla Lituania sta ancora piovendo, ma ho le idee più chiare.

Il Parco della Pace è molte cose insieme: una ferita bonificata, una sfida tecnica e politica, un’eredità di conflitti e di comunità. È stato costruito sopra un campo minato – in senso letterale e figurato – e oggi vuole diventare un campo fertile, dove seminare futuro.

Il suo valore non sta solo nei numeri: nei chilometri di canali, nelle specie censite, nei milioni spesi o recuperati. Sta nella trasformazione di un luogo che portava addosso i segni della guerra, e che ora si propone come spazio condiviso, ambiente attivo, esperimento democratico che ha senso solo se viene abitato, frequentato, vissuto e soprattutto, se continua a essere conteso nel senso migliore del termine: desiderato, discusso, progettato insieme.

Il business plan prova a trovare un equilibrio, ma la vera sostenibilità si misurerà nel tempo: se chi lo attraversa si sentirà parte di qualcosa che vale la pena difendere. Se non verrà abbandonato all’incuria o svenduto alla logica del profitto. Se continuerà a tenere insieme memoria e visione, cura e libertà. Il Parco della Pace, in fondo, è una domanda aperta. E la città che lo circonda sta ancora scrivendo la risposta.

Ora sappiamo che:

Non tutto è replicabile. Il contesto storico-politico di Vicenza è irripetibile: la mobilitazione contro la base statunitense, la scelta del governo di compensare con fondi pubblici, la memoria bellica, l’attivismo.

Ma alcuni elementi sono replicabili:

Gaetano Selleri di PAN Associati ci ha spiegato che il verde è stato pensato come sistema forestale a lungo termine, basato su piantagioni forestali a basso costo e a manutenzione mirata, per accogliere la necessità di abbattere i costi di manutenzione.

L’obiettivo è sviluppare un bosco urbano in 20 anni, in sinergia con la rete idrica, per fornire “servizi ecosistemici alla città”:

Quest’ultima, probabilmente, è la funzione più complessa da spiegare. In caso di evento meteorologico estremo — come una pioggia torrenziale o un’alluvione improvvisa — il Parco della Pace è progettato per comportarsi come una gigantesca spugna urbana, un’area capace di accogliere temporaneamente enormi quantità d’acqua, rallentarne il deflusso e rilasciarla in modo controllato nel tempo. La rete di canali e le aree allagabili del parco (70mila metri quadrati) alleggerisce i corsi d’acqua urbani e dirotta l’acqua all’interno del parco.

Il rilascio dell’acqua avviene lentamente e in modo regolato, attraverso bocche tarate, pendenze calibrate, zone umide filtranti e sovrapposizioni vegetazionali, in modo da non sovraccaricare i sistemi idrici cittadini. I bacini di laminazione, come dimostrano eventi recenti proprio nel vicentino, sono il modo migliore di contrastare le alluvioni, in crescita a causa della crisi climatica. Ecco perché il parco è un valore. Perché offre servizi importanti alla cittadinanza e alla città.

Per realizzare un parco come questo ci vogliono:

Ma soprattutto: ci vuole desiderio collettivo. Senza una comunità che lo voglia e lo rivendichi, un parco come questo non nasce. Né sopravvive.

Il Parco della Pace ha vinto il premio “La Città per il Verde 2023” e ha rappresentato l’Italia al Green Cities Europe Award 2024. È arrivato al secondo posto, per la qualità progettuale e l’eccellenza ambientale ed è considerato dagli esperti un caso esemplare di rigenerazione ecologica e adattamento climatico.

Con il supporto di Journalismfund Europe

![]()

La storia del Parco della pace a Vicenza non è soltanto una storia di rigenerazione urbana.

È una storia di guerre e di paci.

La storia dell’ex aeroporto del capoluogo veneto si intreccia con quella delle basi statunitensi presenti in città. E per capire il senso del Parco della pace oggi, bisogna ripercorrere gli ultimi 100 anni di storia vicentina

A Vicenza, il Parco della pace nasce in seguito alla mobilitazione No Dal Molin, iniziata nel 2007 per contrastare l’ampliamento della base militare USA già presente in città. Oggi al posto dell’ex aeroporto ci sono sia una nuova caserma statunitense sia un parco di nuova generazione, che fornisce al capoluogo servizi ecosistemici

Per trasformare l’ex aeroporto di Vicenza nel Parco della Pace, gli ostacoli da superare sono stati molti. Tra cui le eredità dela guerra

L’idea del Parco della Pace di Vicenza, per essere realizzata, ha fatto i conti con i cambiamenti politici alla guida della città. E la partecipazione di cittadini e cittadine ne ha risentito

Il processo per trasformare l’ex aeroporto di Vicenza in un luogo vissuto dalla cittadinanza e utile per l’intera città è ancora in corso. Ma avanza. Ed è un esempio interessante per tanti spazi simili in Italia ed Europa

Il futuro del turismo invernale si scontra con la crisi climatica. Non ci sono certezze, ma alcuni studi e iniziative di comunità cercano risposte per ridare vita al territorio.

La società che gestisce gli impianti nel 2024 è risultata in perdita per «scarsità di neve». Il suo bilancio è un buon esempio per capire l’impatto dei cambiamenti climatici sullo sci a bassa quota e come funzionano gli aiuti pubblici al settore.

Al Corno alle Scale è in costruzione un’opera divisiva voluta dalla politica e dalle imprese sciistiche, che ha vinto le contestazioni di una parte di comunità. Un’alternativa meno impattante è stata ignorata e il progetto finale rischia di avere molti problemi.

Al Corno alle Scale, sulle piste dove si allenava Alberto Tomba, la neve è sempre meno. Ma si continua ad investire sul turismo invernale per «sopravvivere»