Quale rigenerazione urbana?

Di interventi di rigenerazione urbana sono piene le città italiane, spesso sostenuti anche dai fondi della Politica di coesione Ue. Ma cosa vuol dire davvero questo termine dal significato ancora ambiguo? Una guida per orientarsi.

Il termine è ormai entrato a far parte del vocabolario comune, ma il suo significato è ancora molteplice, ingannevole, ambiguo. E definire un progetto di rigenerazione urbana non basta per far capire, davvero, di che tipo di intervento si tratta.

Rigenerare significa far nascere di nuovo oppure, riferito a un corpo, ristabilirne la salute. Nel caso della rigenerazione urbana il corpo da rimettere in funzione è la città, uno spazio complesso, terreno di scontri e mediazioni tra interessi economici, sociali e culturali molto diversi tra loro per esigenze, obiettivi e capacità di influenzare le politiche urbane. Dalla città fonte di rendita e profitto a quella motore economico fino alla città abitata, espressione di bisogni e relazioni.

Rigenerare una città significa mettere mano a questo spazio complesso.

Ma il significato di questa operazione non ha un’accezione condivisa.

Gli amministratori locali parlano di rigenerazione urbana per indicare progetti con caratteristiche e finalità molto diverse tra loro: la ristrutturazione di un edificio, il nuovo arredo urbano in una piazza, i murales nei quartieri di case popolari. Anche il consumo di suolo in un’area considerata degradata a volte viene definito così. Gli operatori privati, spesso insieme agli stessi amministratori, ne parlano quando ex caserme diventano palazzi residenziali o ex stazioni si trasformano in hotel di lusso.

Comitati cittadini, movimenti o realtà culturali usano questa definizione quando modificano lo spazio in cui agiscono, progettano un abitare condiviso, restituiscono nuova funzione ai luoghi in cui vivono, individuano soluzioni ai problemi come la precarietà abitativa o l’assenza di spazi di socialità o per la cultura.

L’ambiguità più frequente è legata alle politiche urbane di ispirazione neoliberale che chiamano rigenerazione urbana progetti di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di immobili o di interi quartieri, molto spessoda parte di operatori privati, a volte favoriti da deregolamentazione e agevolazioni pubbliche, finalizzati a una valorizzazione economica che possono generare processi di gentrification, ossia di progressiva sostituzione dei vecchi abitanti meno abbienti a causa di un aumento dei valori immobiliari e, su scala urbana, anche delle diseguaglianze.

Diseguaglianze che, invece, secondo molti studiosi, dovrebbero essere affrontate dai processi di rigenerazione urbana attraverso un rilancio complessivo dei quartieri e dei territori.

Tali processi non dovrebbero infatti considerare solo la ristrutturazione fisica di un edificio o la riqualificazione degli spazi di un quartiere, ma puntare a un miglioramento della qualità dell’abitare, tenendo in considerazione anche gli aspetti immateriali delle condizioni economiche, sociali e culturali degli abitanti, coinvolgendoli nella progettazione.

Come spiega la ricercatrice di Percorsi di secondo welfare Chiara Lodi Rizzini, vanno considerate tre dimensioni: «Quella fisica; quella culturale, inerente alla rappresentazione che le persone hanno di un determinato luogo; e infine quella sociale, relativa alle caratteristiche demografiche ed economiche».

Prima di parlare di rigenerazione urbana quindi «dovremmo chiederci chi la sta realizzando, con quali obiettivi e per chi», sostiene Carlo Cellamare, professore di urbanistica all’università La Sapienza di Roma. Serve un «approccio integrato» invece, continua Cellamare, «questi progetti troppo spesso si fermano alla riqualificazione fisica senza mettere in campo azioni interdisciplinari e senza coinvolgere gli abitanti».

Quanti edifici abbandonati o aree in disuso ci sono in Italia?

Anche se la rigenerazione urbana non si esaurisce con la ristrutturazione edilizia di un edificio o con la riqualificazione di un’area, a far scattare questi processi è spesso l’esigenza di attribuire una nuova funzione a spazi abbandonati, inutilizzati o considerati problematici. Una mappatura completa degli edifici vuoti o delle aree abbandonate non esiste. L’Italia però ne è piena: fabbriche, caserme, scuole, cinema, uffici pubblici, colonie, ospedali, stazioni.

Immobili pubblici e privati. I motivi per cui sono vuoti hanno quasi sempre a che fare con la trasformazione della città, e in parte dei territori, negli ultimi decenni: processi di deindustrializzazione o di delocalizzazione di attività produttive; tagli ai servizi pubblici in spazi come ospedali, stazioni o depositi ferroviari; definanziamento dell’edilizia residenziale pubblica nei quartieri popolari; spopolamento delle aree interne.

Anche se parziali, alcuni dati rendono l’idea di quanto patrimonio costruito sia oggi abbandonato.

L’Istat, nel 2011, ha censito circa 740mila edifici in disuso, più del 5 per cento del totale. Sono presenti in tutte le regioni: in Lombardia, Campania e Calabria sono oltre 60mila; in Puglia e Piemonte oltre 50mila; in Veneto, Lazio e Abruzzo oltre 40mila. Sempre per l’Istat, nel 2019 il numero delle case vuote o abitate da persone non residenti era di circa 10 milioni, il 29,7per cento del totale, un dato in crescita rispetto alla precedente rilevazione di otto anni prima

Il fenomeno coinvolge anche gli immobili nati per adempiere a funzioni istituzionali. Nel “Rapporto sui beni immobili delle amministrazioni pubbliche” elaborato dal dipartimento del tesoro del ministero dell’economia e delle finanze (mef) sulla base di informazioni fornite dalle amministrazioni, nel 2018 il valore del patrimonio pubblico non utilizzato era di 13 miliardi di euro.

Altri dati sono stati diffusi dalla Fondazione riusiamo l’Italia. Nel dossier “Rigenerare le città” curato da Legambiente e Legacoop nel 2016, i fondatori Giovanni Campagnoli e Roberto Tognetti stimano in oltre sei milioni il numero di beni inutilizzati o sottoutilizzati, tra abitazioni (5 milioni) e altri immobili pubblici, parapubblici e privati. Tra gli esempi citati: 1.700 stazioni, 650 mila negozi di vicinato e uffici vuoti, 23mila beni immobili confiscati alle mafie, 700mila ex fabbriche e capannoni dismessi, 6 mila paesi fantasma.

Quali leggi regolano la rigenerazione urbana in Italia?

Gli strumenti di pianificazione urbana sono nati soprattutto per governare l’espansione delle città. L’obiettivo della rigenerazione, invece, è quello di riusare e riorganizzare gli spazi già costruiti. Nonostante in Italia se ne parli da circa vent’anni, in ritardo di qualche decennio rispetto ad altri paesi, non c’è una legge che ne regola i processi.

Nessuna delle proposte depositate negli anni è stata approvata. L’ultimo tentativo è avvenuto durante il governo Draghi, alla fine del 2021, quando in commissione territorio e ambiente del Senato è approdato il disegno di legge 1131. Il testo fissava obiettivi sulla qualità dell’abitare, sullo sviluppo sostenibile e sulla riduzione del consumo di suolo, pur senza prevedere un vero e proprio stop, e stabiliva l’istituzione di un Fondo per la rigenerazione urbana di 500 milioni di euro per vent’anni.

Tuttavia, ha ricevuto critiche in relazione alla scarsa tutela dei centri storici e ad alcuni meccanismi di deregolamentazione per favorire le iniziative private. Ancora oggi, quindi, la legge che regola la materia urbanistica in Italia risale al 1942 (la numero 1150). E non parla certo di rigenerazione urbana.

Nel frattempo, a legiferare sul tema sono state le regioni. L’input è arrivato nel 2009 con il Piano casa del governo Berlusconi, che ha incentivato la riqualificazione edilizia concedendo premi di cubatura e una deregolamentazione complessiva. Dopo aver applicato il piano, molte regioni hanno sviluppato una propria legislazione, con esiti diversi.

Come spiega Carlo Cellamare, docente di urbanistica all’università La Sapienza di Roma, nel volume “Territorio senza governo”, poche regioni hanno trattato il tema «in modo specifico e innovativo».

Cellamare spiega che nella quasi totalità dei casi è mancato «un approccio integrato» e l’interesse si è concentrato più sull’aspetto «urbanistico ed edilizio» e non su quello «socio-economico». Inoltre, molte delle leggi regionali hanno puntato sulla «valorizzazione economica», con premialità urbanistiche e semplificazioni normative, e non hanno previsto alcun coinvolgimento degli abitanti.

Intanto, a livello nazionale, si è proceduto con programmi finalizzati a stanziare fondi dedicati agli enti territoriali. Ne citiamo alcuni. Nel 1992 sono stati introdotti i Programmi di riqualificazione urbana, tra i primi a prevedere la partecipazione del privato per simili processi, ai quali sono seguiti i Programmi di recupero urbano e sviluppo sostenibile del territorio (Prusst), nati con l’obiettivo di organizzare in un quadro organico diverse iniziative nello stesso quartiere o zona.

Nel 2012, con il governo Monti, la legge 83 ha stanziato 224 milioni di euro in sei anni (2012-2017) per il Piano nazionale per le città, finalizzato a riqualificare aree urbane. Nel 2016, il governo Renzi ha introdotto con la legge di stabilità il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia per un totale di 120 progetti ammessi in graduatoria e 2,1 miliardi di fondi investiti (incrementati negli anni successivi).

Infine va citata la legge di bilancio 2020, che ha stanziato 8,5 miliardi di euro (2021-2034), per i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti per «interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale» e ha istituito un fondo da 853,81 milioni (2020-2033) per il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), finalizzato alla riqualificazione dell’edilizia pubblica, al miglioramento dell’accessibilità dei luoghi urbani, alla rigenerazione di aree già costruite. Questi ultimi due programmi sono stati recepiti anche tra le linee di investimento finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Difficile tracciare un bilancio complessivo dell’esito di queste politiche, il cui successo o insuccesso dipende dalla capacità delle singole amministrazioni di gestire questi processi, di coinvolgere territori poco competitivi e di inserire i singoli progetti in una pianificazione complessiva, che le politiche “per bando” non favoriscono e che, quindi, spesso risulta assente.

Il Pnrr finanzia la rigenerazione urbana?

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) finanzia interventi di rigenerazione urbana per circa 10 miliardi di euro. La parte più consistente è concentrata nella missione 5, dedicata all’inclusione e alla coesione.

Alla voce “Rigenerazione urbana e housing sociale” vengono stanziati 9,07 miliardi di euro. Parte di questi fondi sono stati usati per rinforzare programmi già avviati: i Pinqua, ai quali sono andati altri 2,8 miliardi di euro da spendere tra il 2022 e il 2026, per un totale di 159 progetti ammessi, e programmi per i comuni sopra i 15mila abitanti ai quali sono stati attribuiti 3,3 miliardi di euro.

Nello stesso capitolo figurano anche i Piani urbani integrati (2,49 miliardi di euro) il cui obiettivo dichiarato è «trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile». Vanno aggiunti, infine, i 700mila euro destinati al recupero di aree urbane per la realizzazione di impianti sportivi e parchi urbani attrezzati.

Nonostante il Pnrr abbia finanziato numerosi progetti, parte dei quali attesi da tempo, alcuni esperti o realtà e associazioni cittadine coinvolte hanno evidenziato dei limiti. Per esempio, il bando Pinqua attribuisce un punteggio aggiuntivo alla dimensione immateriale dei progetti ma non stanzia fondi per sostenerla, concentrandosi invece sull’aspetto edilizio. Anche la tempistica imposta agli enti locali, sia per presentare i progetti sia per la loro attuazione, riduce al minimo la possibilità di coinvolgimento degli abitanti in processi di partecipazione e co-progettazione considerati centrali per politiche con un approccio integrato.

Il Pnrr, quindi, per molti osservatori ricrea alcuni dei limiti dei finanziamenti stanziati con i bandi: lavorano meglio le amministrazioni più preparate e con una programmazione complessiva delle politiche necessarie già avviata.

I fondi di coesione europea finanziano la rigenerazione urbana?

Da ormai diversi anni le politiche europee sono molto attente alle città. L’approccio proposto, seppur non manchi particolare attenzione per uno sviluppo di natura economica, punta a un’integrazione tra gli aspetti materiali di questi processi con quelli sociali, legati all’aumento delle diseguaglianze e della povertà, e ambientali, relativi agli impatti delle aree urbane sui territori circostanti in termini di consumo di suolo, risorse e inquinamento.

Anche nel regolamento dell’ultima programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) relativa agli anni 2021-2027 lo precisa: «Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario supportare lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane».

La natura trasversale a diversi settori di questo obiettivo rende quindi difficile stabilire con precisione quanti dei finanziamenti delle politiche di coesione europee, finiscono in progetti che possono essere considerati di rigenerazione urbana.

Premesso ciò, esistono alcuni piani specifici dedicati alle città. In Italia citiamo il Programma operativo nazionale città metropolitane, il Pn Metro, che per la programmazione 2021-2027 è stato definito Plus.

Questo programma pone tra le sue priorità la rigenerazione urbana, intesa sia con interventi per lo sviluppo del turismo, del patrimonio culturale e di quello naturale sia con la riqualificazione di spazi pubblici e «progetti di territorio per la rigenerazione integrata». L’obiettivo è stanziare oltre 3 miliardi di euro entro il 2029.

I fondi del Pn Metro sono gestiti direttamente dalle città capoluogo, a differenza di altri programmi che passano invece dalle regioni. Le città interessate sono 14: quelle nelle regioni meno sviluppate, alle quali spettano più fondi (Messina, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Bari, Napoli); Cagliari, considerata in un territorio in transizione; infine quelle nelle regioni sviluppate (Roma, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Milano, Torino). Per il periodo 2021-2027 il programma finanzierà anche le città medie del Sud.

La nuova programmazione segue quella del periodo 2014-2020 che aveva potuto contare su risorse europee per 599,1 milioni di euro cresciute a oltre due miliardi con i fondi della strategia per la ripresa post-pandemica europea React-Eu. Sul portale OpenCoesione, con dati aggiornati al 31 ottobre 2022, sono monitorati 1244 progetti che fanno riferimento al Pon Metro, per un costo pubblico di 2 miliardi di euro.

Con fondi Fesr, è finanziata anche l’Iniziativa urbana europea (Eui – European urban initiative), erede del piano delle Azioni urbane innovative (Uia – Urban innovative action), strumento a sostegno della dimensione urbana della politica di coesione, per un totale di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027. Uno degli obiettivi di questo piano, lanciato nel contesto dei valori di sostenibilità e inclusione del “Nuovo Bauhaus europeo”, è quello di stimolare l’uso dei programmi convenzionali delle politiche di coesione attraverso il sostegno a progetti pilota in grado di fornire risposte innovative alle sfide dello sviluppo urbano sostenibile.

La rigenerazione urbana è utile all’inclusione sociale e alla riduzione del disagio abitativo?

Eppure, i motivi che dovrebbero spingere a individuare nella rigenerazione un possibile strumento per ridurre il disagio abitativo e migliorare l’inclusione sociale e non mancano.

Il primo: l’Italia avrebbe bisogno di riqualificare il proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Secondo dati Federcasa del 2020, l’8,3 per cento delle case popolari (58.100 unità) è vuoto. Molte lo sono perché mancano i fondi per la manutenzione. Il secondo: per sindacati ed esperti del settore l’Italia avrebbe bisogno di aumentare il proprio patrimonio di case popolari (circa 200mila in 15 anni per Federcasa).

La strada, per evitare nuovo consumo di suolo, è una sola: recuperare il patrimonio pubblico dismesso e quello privato inutilizzato.

Passano attraverso la riqualificazione di immobili in disuso anche molti interventi immobiliari finalizzati a costruire il cosiddetto social housing: edilizia privata, spesso favorita da agevolazioni pubbliche tramite la leva urbanistica, fiscale e finanziaria, affittata o venduta a prezzi più bassi rispetto al libero mercato e destinata a famiglie con redditi medi.

Pur essendo una possibile risposta per una fascia di popolazione, secondo alcuni osservatori, il social housing non può risolvere il problema del disagio abitativo perché presenta criteri di accesso troppo restrittivi e non sempre trasparenti e perché comunque soggetto alle dinamiche del mercato immobiliare privato.

In generale, la rigenerazione urbana che punta a recuperare alloggi dovrebbe concentrarsi a garantire una qualità dell’abitare complessiva. Lo spiega anche Chiara Lodi Rizzini, ricercatrice di Percorsi di secondo welfare: «I fondi sono insufficienti e quelli che ci sono si concentrano sulla dimensione strutturale. Non sempre è sufficiente dare un tetto alle persone per parlare di inclusione sociale. Servono servizi».

Cosa si intende per rigenerazione urbana dal basso?

La locuzione rigenerazione urbana dal basso indica quei processi di riuso e riqualificazione di spazi, quartieri o territori, che non sono pianificati da politiche pubbliche in capo alle istituzioni ma realizzati da gruppi più o meno informali. Si tratta quasi sempre di processi che rispondono ai bisogni dalle persone che li mettono in atto.

Bisogni che possono essere di diversa natura: dall’assenza di uno spazio culturale alla necessità di un parco fino all’urgenza di un’abitazione. «Per questo», commenta Chiara Lodi Rizzini, ricercatrice di Percorsi di secondo welfare, «i processi spontanei possono produrre rigenerazione urbana anche senza ristrutturazione edilizia».

Per Carlo Cellamare, docente di Urbanistica dell’università La Sapienza di Roma, che ha studiato a lungo le esperienze di autorganizzazione «queste spesso esprimono una capacità di definire politiche e sviluppare progettualità che per alcuni aspetti sembra essere venuta meno alla pubblica amministrazione».

Difficile da sintetizzare il panorama di realtà che può dare vita a processi di rigenerazione dal basso: dai comitati di quartiere alle associazioni, dai movimenti di natura politica a organizzazioni che agiscono in diversi campi, dall’ambiente alla cultura.

Un esempio di rigenerazione urbana dal basso arriva per esempio dalle occupazioni di stabili vuoti, come ex uffici pubblici ceduti a fondi immobiliari o ex scuole, da parte di movimenti per il diritto all’abitare che da un lato con l’autocostruzione e dall’altro con pratiche di mutualismo rispondono sia a bisogni di natura abitativa sia sociale e culturale come doposcuola, sportelli per l’accesso alla sanità, laboratori di teatro.

L’Italia è piena anche di associazioni culturali o di promozione sociale che, spesso con il sostegno di fondazioni private o attraverso l’accesso ai fondi dei bandi pubblici, mettono in campo iniziative che innescano processi di rigenerazione urbana che possono essere definiti “dal basso” in territori svantaggiati o caratterizzati da disgregazione sociale ed economica, con progetti che quasi sempre passano per il riuso di spazi abbandonati o sottoutilizzati o per il loro ripensamento.

Un’altra pratica che favorisce processi di rigenerazione urbana dal basso è rappresentata dai Patti di collaborazione. In questo caso gruppi di cittadini, più o meno formali, soprattutto associazioni ma anche imprese e fondazioni, stipulano un accordo con un soggetto pubblico per la gestione di un bene considerato “comune”, ovvero della collettività.

Secondo il Rapporto 2021 dell’associazione Labsus al 30 settembre 2021, sono 252 i comuni che hanno approvato un regolamento per la stipula dei patti, per un totale stimato di «qualche migliaio» di documenti firmati, soprattutto nelle regioni del Nord. Il 42,7 per cento riguarda parchi e giardini, il 17,58 per cento piazze e vie, il 16,58 per cento altro, seguiti da edifici e ville (8,59 per cento) e dalle scuole (6 per cento).

Rigenerazione urbana e poi?

La rigenerazione urbana contrasta il consumo di suolo?

Il Parlamento europeo fissa l’azzeramento netto del consumo di suolo entro il 2050. L’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sottoscritta anche dall’Italia, stabilisce che debba avvenire entro il 2030.

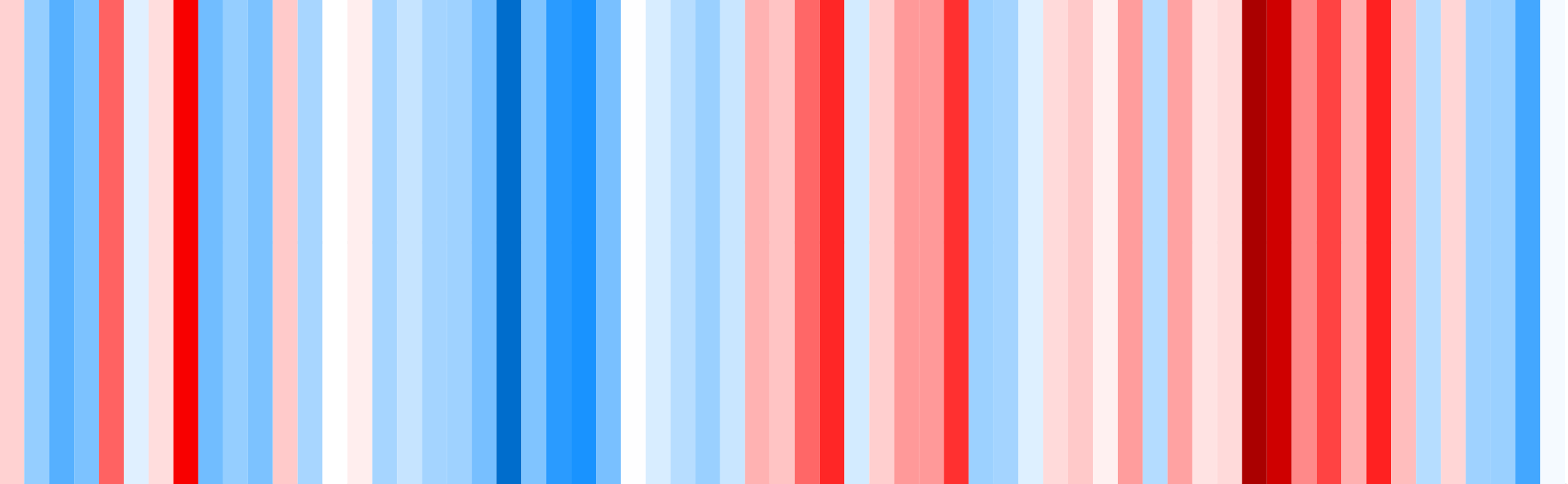

L’urgenza di fermare il consumo di suolo per rispondere alle esigenze di contrasto e adattamento alla crisi climatica è ormai riconosciuta. In Italia, però, non esiste una legge in merito e si continua a impermeabilizzare terreni a un ritmo elevato.

Secondo l’ultimo Rapporto Ispra, nel 2022 sono stati distrutti 19 ettari al giorno, il valore più alto degli ultimi dieci anni. In questo quadro i programmi di rigenerazione urbana possono costituire uno strumento utile a una pianificazione alternativa al modello dell’urbanistica espansiva, basata quindi su nuovo consumo di suolo, ma non coincidono necessariamente con politiche finalizzate a fermarlo.

![]() UN PROGETTO DI SLOW NEWS, PERCORSI DI SECONDO WELFARE, INTERNAZIONALE, ZAI.NET,

UN PROGETTO DI SLOW NEWS, PERCORSI DI SECONDO WELFARE, INTERNAZIONALE, ZAI.NET,

LA REVUE DESSINÉE ITALIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA.

Autrici e autori dei contenuti sono i soli responsabili di questa pubblicazione. I contenuti riflettono i nostri punti di vista. La Commissione Europea non è in alcun modo responsabile di come verranno utilizzate le informazioni contenute in questo progetto.