Schiavi della storia

La schiavitù esiste ancora oggi.

Nel mondo di oggi la cultura e il dibattito pubblico si alimentano e si animano (anche) grazie ai rapper. Sono finiti infatti i tempi del rap come movimento sociale, quelli delle gang armate e dell’hip-hop come filosofia rivoluzionaria, oggi il rap è un influencer mainstream.

Negli Stati Uniti uno dei rapper più influenti è il signor Kanye West, nato ad Atlanta nel giugno 1977 e produttore, tra gli altri, di artisti come Jay-Z, Alicia Keys, Ludacris e Janet Jackson. Ha vinto ben 11 Grammy Awards, il più importante riconoscimento musicale del pianeta, ha pubblicato 7 album e sposato la modella Kim Kardashian con la quale ha avuto due figli, più un terzo da madre surrogata, e per non farsi mancare nulla ha affrontato un ricovero coatto nel novembre 2016, dovuto a problemi psichiatrici che ufficialmente erano stati scatenati dalla mancanza di sonno.

Negli Stati Uniti l’influenza che si ha sul pubblico si misura (anche) con le curiosità: Kanye West è stato protagonista del quinto episodio della tredicesima stagione e del decimo episodio della diciassettesima stagione di South Park, cosa che lo fa sedere di diritto nell’Olimpo dei top-influencer d’oltremare.

Di recente, durante una conversazione con TMZ (l’undicesimo blog più popolare al mondo che per primo ha dato la notizia della morte di Michael Jackson e di Prince), West è scivolato su una questione che è tanto cara alla popolazione afroamericana, lo schiavismo: «Senti parlare di schiavitù durata 400 anni. 400 anni?!? Sembra una scelta. […] Sei stato lì per 400 anni, è come se fossimo stati mentalmente in prigione. Preferisco la parola “prigione” perché “schiavitù” è troppo riferita all’idea di Nero. Lo schiavismo è per i neri come l’Olocausto per gli ebrei e la prigione è qualche cosa che ci unisce come unica razza». Apriti cielo.

West, che non è un ignorante, che proviene dalla borghesia nera e che è cresciuto dai 3 anni in poi nella Chicago bene, dove ha frequentato l’American Academy of Art ed è stato iscritto alla Chicago State University, è figlio di un ex-Pantera Nera e di una professoressa d’inglese ma con la sua versione storica circa lo schiavismo in America commette uno scivolone pericoloso.

Come ricorda Vox infatti la narrazione dello schiavismo come una «scelta» è legata a antichi preconcetti, o meglio veri e propri tropi, tipicamente occidentali: l’ipotesi è che esista, o sia esistita, la figura dello «schiavo felice», colui che è sì sottomesso a un padrone ma che vive, praticamente consensualmente, una situazione e una condizione di vita tutto sommato non così terribile. Nessuno lo picchia, deve solo lavorare e gli è garantito un tetto e un pasto caldo al giorno.

Lo abbiamo visto nel film di Victor Fleming Via Col Vento con i personaggi di Mami e di Pork ma la cultura occidentale, letteratura e cinema in testa, sono infarcite di queste figure: servi liberati che restano col padrone, servi che si legano volontariamente a un buon padrone bianco per sdebitarsi (ad esempio il personaggio di Azeem in Robin Hood – Principe dei Ladri, sul quale la stessa redazione di Flow ha discusso), servi fedeli e inseparabili di padroni sempre magnanimi e generosi.

Quanto si studia lo schiavismo e l’era del colonialismo nelle scuole italiane?

Quanto sappiamo, in Italia, dei trascorsi coloniali in Etiopia, Eritrea e Somalia, quanto sappiamo degli schiavi e della servitù che i coloni italiani portavano indietro dalle lontane terre dell’Impero fascista?

Quanti di questi schiavi, quanti di questi servi, avevano un semplice debito di riconoscenza verso l’occupatore bianco?

Nel libro di storia che usavo al liceo gli schiavi deportati dall’Africa occidentale verso le Americhe tra il ‘500 e l’800 erano descritti come «lavoratori a basso costo», quasi come se si volesse edulcorare una delle vergogne culturali della nostra storia. Questa è una visione individualista tipicamente occidentale: secondo uno studio pubblicato a gennaio dal Southern Poverty Law Center’s Teaching Tolerance project la maggior parte degli americani è convinta che la Guerra Civile americana sia nata e si sia sviluppata sulla base di controversie sui «diritti degli Stati» e non sulla pretesa dei singoli di possedere schiavi, sentimento diffuso allora negli Stati del sud.

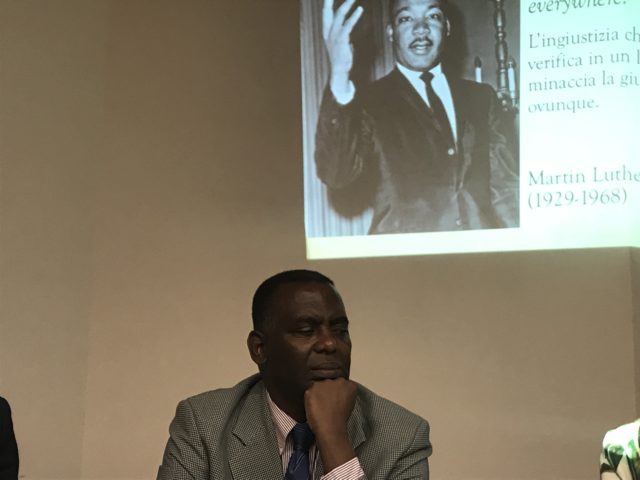

«Non si tratta di catene fisiche, non ci sono uomini e donne legati e tenuti prigionieri. Quelli della schiavitù sono legami non fisici ma economici e psicologici che vincolano le persone» mi ha detto pochi giorni fa Biram Dah Abeid, 53 anni mauritano leader della lotta abolizionista proprio in Mauritania. Era la seconda volta che incontravo Biram: la prima fu nel novembre 2016 al Partito Radicale, quando Emma Bonino e Antonio Strango della LIDU (Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo) me lo presentarono. Un ometto nero, che sembra quasi di etnia wolof senegalese se non fosse per la scarsa altezza e il fisico un po’ tracagnotto, dotato di uno sguardo profondamente misterioso e di un grande dono, quello delle parole chiare. L’ho incontrato di nuovo dopo quasi due anni, il 9 maggio 2018, alla sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana ed è stato lui a riconoscermi per primo, venendomi incontro e tendendomi la mano. Ci siamo salutati, inchinati toccandoci reciprocamente la fronte e ci siamo guardati negli occhi: «Come stai?» mi ha chiesto come se non ci parlassimo dal giorno prima.

Per ragioni di lavoro e di interesse negli ultimi due anni sono stato in costante contatto con Biram e con i suoi collaboratori di IRA Mauritanie (Iniziativa per la Rinascita del Movimento Abolizionista, l’organizzazione nonviolenta di lotta popolare di cui è presidente e fondatore e che si batte dal 2008 per l’abolizione totale della schiavitù in Mauritania) e lo scorso febbraio avevo appreso con preoccupazione delle minacce di morte rivolte allo stesso Biram, che era stato arrestato dopo una manifestazione organizzata proprio da IRA a Nouakchott, la capitale del paese africano. Vederlo a Roma mi ha quindi sollevato e rallegrato.

Biram si trovava in Italia per presentare il libro Mai Più Schiavi scritto da Maria Tatsos per Edizioni Paoline [questo link rimanda al programma di affiliazione Amazon. Se compri il libro, a te non cambia nulla. A Slow News arriva una piccola contribuzione], un testo nel quale è la storia personale di Biram a fare da filo conduttore dall’inizio alla fine:

ha dichiarato il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury durante l’incontro. Lo stesso Biram preferisce accostarsi a figure diverse: Mohandas Ghandi per il metodo di lotta, Martin Luther King per gli ideali di uguaglianza e proprio Nelson Mandela per la resilienza e le ovvie affinità continentali.

Schiavitù? Nel 2018? In Africa?

Forse penserai che qualcosa non torna ma la domanda che dovresti farti è un’altra: dove si trova la Mauritania? La mancata risposta è in realtà la risposta alle prime tre domande.

La schiavitù mauritana è differente. Non ha catene né ceppi di legno, non ha palle di ferro né sbarre alle finestre ma è economica, psicologica, religiosa e culturale allo stesso tempo: si basa infatti su un’interpretazione dell’Islam sunnita nel rito malikita, una scuola giuridica che è stata un tempo presente anche in Sicilia e in al-Andalus.

Tale interpretazione sostiene, facendola molto breve, che Allah accetta l’esistenza degli schiavi anche se questi sono fedeli musulmani, che quindi solo se mansueti potranno guadagnarsi il Regno dei Cieli. In tal senso la schiavitù in Mauritania è sì contemporanea, perché esiste qui e ora, ma si caratterizza con elementi del passato, in forme poco assimilabili alla concezione moderna di schiavitù (per cui sui giornali gli «schiavi» sono i rider di Deliveroo e Moovenda mentre gli operai che in Qatar preparano i Mondiali di Calcio 2022 sono «lavoratori a basso costo» come lo erano i costruttori delle piramidi).

La Mauritania, la prima Repubblica Islamica al mondo, 4,3 milioni di abitanti in un territorio quasi interamente desertico grande tre volte l’Italia, è governata da un élite dominante arabo-berbera (circa il 20% della popolazione) che domina sulla popolazione Haratin (si legge «aratén»: sono i discendenti degli schiavi e gli ex-schiavi affrancati o in stato di dipendenza, circa il 48-50% dell’intera popolazione mauritana) e sui neri liberi (il restante 30%, principalmente di etnia wolof, fulani, soninke e bambana).

Il Global Slavery Index indica che circa 43mila persone, tutte Haratin, sono vittime di sfruttamento servile ma parlando con Biram – che cita studi di altre organizzazioni internazionali – il numero ipotizzato è molto più alto, tra le 500 e le 600 mila persone: il 15% della popolazione mauritana. In realtà, nei fatti, non si tratta di persone: non sono iscritti all’anagrafe, non vengono registrati alla nascita e quindi non vanno a scuola, non hanno accesso all’assistenza sanitaria e sono letteralmente inesistenti.

La schiavitù in Mauritania si trasmette per via matriarcale, per cui se una schiava viene abusata dal proprio padrone il figlio della violenza sarà anch’egli uno schiavo: per questa ragione le donne sono le più colpite dalla piaga della schiavitù perché fattrici di nuovi schiavi, instancabili lavoratrici domestiche da 15-20 ore al giorno, totalmente in balia del padrone (che decide persino se queste possono o meno sposarsi). Se il padre invece è uno schiavo non ha alcun diritto di rivalsa sul minore.

Oltre le donne la schiavitù colpisce i bambini: iniziano a lavorare a 5 anni accudendo gli animali, lavando i piatti e trasportando oggetti, dai 7 iniziano a svolgere mansioni più faticose e dagli 8 diventano, le bambine, possibili prede sessuali. Dalla schiavitù è possibile uscire: ogni schiavo costa, in media, 2500 Euro e può riscattarsi in vita con il lavoro, o nel caso di benevolenza del padrone.

Ma la realtà è ben più dura perché dalla schiavitù non si esce mai: un ex-schiavo non ha alcuna formazione, non sa spesso nemmeno scrivere il proprio nome, non esiste all’anagrafe e non ha alcun diritto ai documenti. Dalla Mauritania non potrà andarsene mai: qui potrà svolgere, come ogni invisibile del mondo, solo lavori sottopagati, con l’aggravante che lo status di uomo «libero» gli toglie anche la sicurezza di un tetto e di un pasto al giorno.

Questa è la storia delle origini di Biram, il contesto culturale nel quale nasce in una tenda nel bel mezzo del deserto in una regione al confine con il Senegal:

A margine della presentazione del libro, chiacchierando con Biram, mi sono chiesto e gli ho chiesto come mai lui e l’autrice avessero voluto incentrare tutto il volume sulla sua storia personale. Il rischio, che gli ho manifestato come un timore, è che si personalizzi una lotta giusta portandola su un terreno accidentato, lungo il quale il potere ha tutto il tempo, e tutti i modi, per delegittimare la battaglia antischiavitù. In Mauritania, per capirci, la schiavitù è abolita per legge dal 1981 e una norma più recente ancora la relega tra i «crimini contro l’umanità».

Tuttavia gli Haratin mauritani non sono «umani» ma «servi» e quindi nessun crimine viene commesso contro di loro: può sembrare assurdo ma questa è la lineare logica africana che, spesso, si usa per giustificare le peggiori discriminazioni.

«Ho sempre cercato di combattere tutto ciò che è schiavitù in virtù della storia della mia famiglia» mi ha risposto Biram «per questo nel 2012 ho dato alle fiamme il “codice nero”, i libri di diritto islamico che interpretano la schiavitù come un “volere di Allah”.

Ho sconvolto e ribaltato lo Stato religioso della società, l’obiettivo era modificare e rinnovare la mia società, cambiarla, delegittimare la schiavitù e i suoi privilegi, distruggere il potere clericale che si basa su essa. […] Per lo status-quo la società mauritana non si deve riformare e per questo necessita di un’azione di rottura, se si mantiene questo atteggiamento di conciliazione si è soggetti alla corruzione: oggi c’è una fessura nel gruppo dominante» e il futuro probabilmente darà ragione a Biram Dah Abeid e all’IRA. Nel frattempo la galera è sempre pronta ad accoglierlo, quattro volte negli ultimi 6 anni.

La Mauritania del 2018 è il Paese del mondo con il maggior numero di schiavi, molti dei quali non solo non sanno nemmeno di essere tali ma non compaiono nemmeno nelle statistiche: non sono esseri umani e nemmeno numeri, non sono niente. Gli Haratin sono i discendenti di neri africani catturati e scambiati durante le incursioni degli arabi, secoli fa: è la storia del nome che portano, del sangue che scorre dentro di loro, ad essere una storia di schiavitù e sofferenza, la storia delle loro famiglie e di loro stessi.

Nel suo messaggio all’Italia che Biram ha letto al termine dell’incontro cita Primo Levi quando parla del fascismo come «un’altra forma di schiavitù», cita i «compagni di strada» Marco Pannella e Riccardo Noury e cita Curzio Malaparte e Pierpaolo Pasolini, idealisti della trasformazione sociale dalla verve veemente e intelligente, persone che sapevano e sanno gettare lo sguardo lontano: «Continuiamo insieme a sperare ed agire, senza sognare troppo. Solo lo sforzo collettivo paga».

È la cultura a indicare una strada. Ed è proprio per questo che il rapper Kanye West sbaglia quando incarna, con le sue parole, la logica che «non siamo noi che siamo bianchi e razzisti sono loro che sono negri e felici di esserlo». È il mito della singolarità, quello che oggi «a me non è mai successo niente ma ci sono troppi immigrati in giro» o anche e forse peggio «non se ne può più di queste aggressioni di vu-cumprà che vogliono venderti di tutto» mentre torni a casa con le buste della spesa piene. Un mito della maggioranza, un mito che è la solida base su cui poggia la cultura globale piatta e diffusa. West con le sue parole dimostra, in realtà, quanto ancora sia schiavo di questa cultura revisionista e singolarista.

In questo senso è una vittima.