Barbero e i programmi di fact-checking

Che cosa verifichiamo? Come e perché?

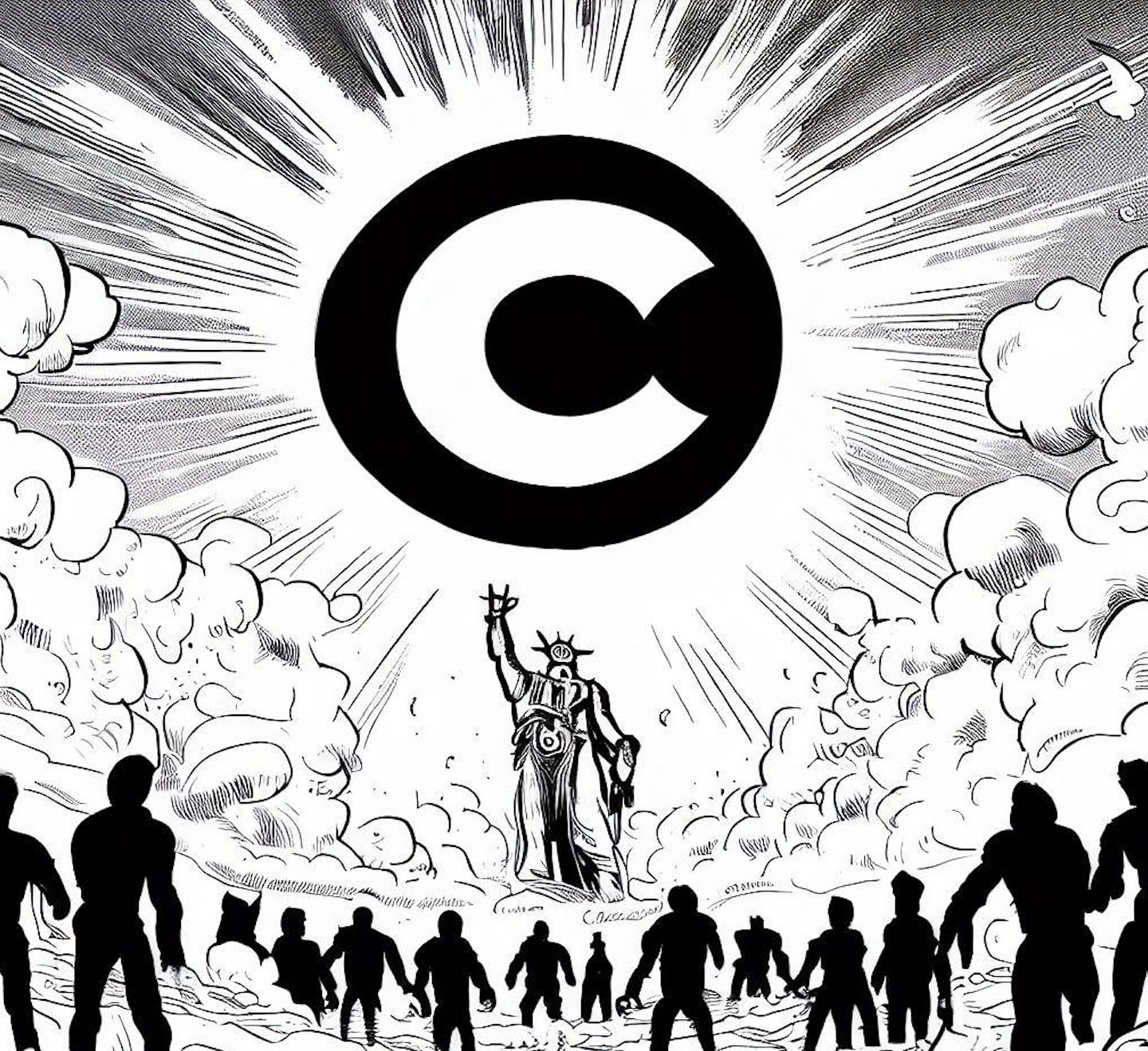

Il copyright non ci salverà

Anche il copyright, se ci pensiamo bene, è un recinto. È un recinto intorno alle creazioni artistiche, intorno alle idee. Qualcuno pensa che sia l’unico modo per difendere economicamente chi, in maniera indipendente, realizza opere d’arte, scritti, musica, immagini.

Il copyright è anche il primo terreno di battaglia su cui si sta cercando di porre un freno alle grandi aziende della Silicon Valley che possono permettersi gli enormi investimenti necessari allo sviluppo delle nuove tecnologie basate su intelligenza artificiale.

Io vorrei proporti – anche dati alla mano, non soltanto a partire dalle mie posizioni personali – un’idea diversa di mondo. Sia chiaro: anch’io penso che chi crea dovrebbe essere tutelatə. Che non sia ammissibile che solo le grandi aziende possano estrarre valore dall’arte, dalla creazione, persino dal giornalismo.

Ma il copyright non tutela gli artisti indipendenti. Mette un recinto. Forse ti dà un minimo di potere contrattuale se sai come muoverti, se hai un agente, un avvocatə, se hai una posizione da difendere, se hai già un tuo pubblico, una tua notorietà, se hai saputo costruirtela accettando le regole del gioco. L’esistenza del copyright di per sé non è garanzia del fatto che l’artista, chi crea contenuti, riceva un giusto compenso. Basta guardare i dati di Spotify per rendersene conto.

Spotify paga 0,004$ (e saranno sempre meno) a stream, quindi per arrivare a 4mila $ di pagamento lordo occorre avere una canzone che abbia fatto almeno 1 milione di stream: solo lo 0.2% degli 8 milioni di artisti su Spotify fanno più di 50.000 $ lordi l’anno. Vuol dire che 16mila artisti (persone singole, gruppi) nel mondo, più o meno, hanno quel compenso per il loro lavoro. Nel frattempo, Spotify ricava 11,2 miliardi di $ all’anno, è in lieve perdita e il suo CEO e co-founder, Daniel Ek, ha un patrimonio personale netto stimato in 2,7 miliardi di $.

Potrà anche sembrare una semplificazione, ma credo che un’occhiata a questi meccanismi ci serva a individuare tutti quei posti in cui si replicano le disuguaglianze anziché abbattere le barriere.

Per alcuni il copyright è una condizione necessaria. Potrebbe essere un punto su cui discutere se davvero non esistessero alternative o se, come esseri umani, non fossimo davvero capaci di inventarle. Ma se sei da queste parti sai bene che al “There Is No Alternative”, su Slow News, non crediamo affatto.

Inoltre, l’alternativa esiste: si chiama open access, insieme a un radicale cambiamento del modo in cui concepiamo non solo l’arte e il giornalismo ma addirittura il lavoro stesso. Sì, mi rendo conto che ci siano parecchie questioni in ballo, ma perché dobbiamo sempre pensare al ribasso?

Come se non bastasse, l’open access risolverebbe anche una serie di problemi belli grossi che riguardano le nuove tecnologie AI, che in questo momento sono quasi del tutto chiuse e non ispezionabili, quindi appannaggio solamente di chi ha un’enorme disponibilità economica e può lavorare sopportando perdite abnormi.

Siamo stati convinti dai meccanismi riproduttivi dello status quo che mettere i recinti serva anche a chi non ha disponibilità, così passiamo il nostro tempo a chiudere tutto (incluse le idee) e a decorare e manutenere meglio che possiamo quelle recinzioni. Il copyright nasceva con nobili intenti. Purtroppo è diventato il migliore amico della proprietà industriale e dell’economia estrattiva.

Qui, Jon Slow e io, siamo convinti che un altro mondo sia possibile.

Che cosa verifichiamo? Come e perché?

Sì, ed è il motivo principale per cui è schierato quasi sempre dal punto di vista di chi ha di più, mentre tutti gli altri — che sono molti di più — restano sistematicamente esclusi.

E se le vediamo così, cambia davvero tutto

Ogni giornale è un’operazione politica, anche Slow News. Ma Slow News non viene da nessun partito e non nasconde da che parte si schiera: quella di chi non ha voce