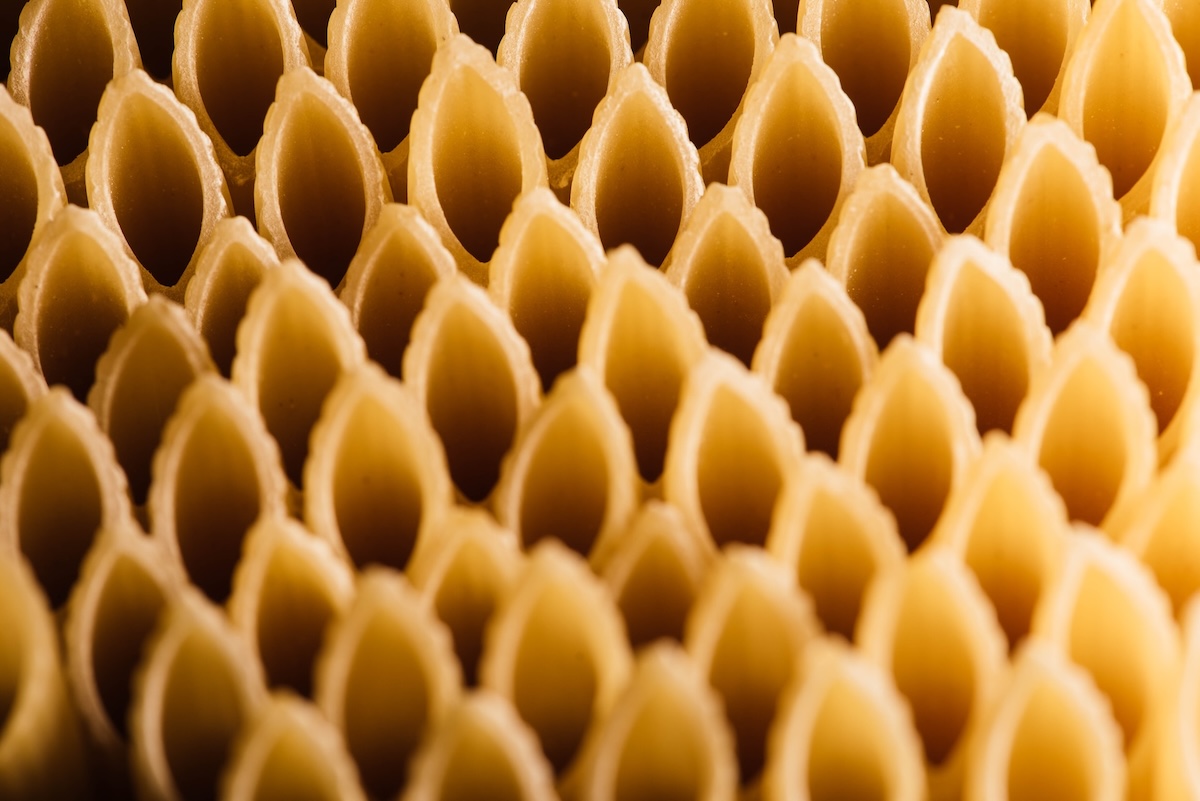

I Semi

Lo scopo delle piante selvatiche non è nutrirci, ma diffondere i propri semi. Ma come fanno a farlo liberamente in un regime di oligopolio?

Per trattare il cibo come bene comune è necessario il superamento dell’attuale sistema economico

Il lungo viaggio nella filiera del grano, dai semi alla pasta passando dai mercati delle commodities alimentari, è arrivato al termine.

Questa ultima tappa è una riflessione sui costi nascosti di questa enorme e lunghissima filiera, in termini di salute e di impatto sull’ambiente e sulle comunità: quanto impatta l’attuale sistema agro-industriale grazie al quale noi ci nutriamo? Se è vero che nell’ultimo secolo, questo sistema è riuscito a produrre abbastanza cibo per una popolazione in crescita esponenziale, riducendo il prezzo reale degli alimenti per renderli più accessibili ai poveri e ridurre la fame, è altresì vero che l’attuale sistema agro-industriale ha imposto enormi costi ambientali e sanitari che vanno dalle emissioni di gas serra al degrado del suolo, dall’inquinamento dell’acqua e dell’aria al sovrasfruttamento delle falde acquifere, dalla perdita di biodiversità fino alla crescente resistenza antimicrobica, alla persistenza di persone sottonutrite o malnutrite e all’aumento dell’obesità.

Lo scopo delle piante selvatiche non è nutrirci, ma diffondere i propri semi. Ma come fanno a farlo liberamente in un regime di oligopolio?

L’antica storia comune di grano e umanità, iniziata con la domesticazione dei cereali selvatici da parte dell’uomo, continua oggi dove tutto ha avuto origine 11mila anni fa: in Mesopotamia. Sembra una coincidenza ma forse non lo è.

In natura non esiste niente di uguale ma le nostre farine sono sempre più standardizzate.

Secondo il rapporto pubblicato nel 2022 dall’ETC group, un gruppo di ricerca indipendente che si occupa di agricoltura e controllo democratico delle tecnologie, “questi signori del cibo sfruttano i lavoratori, avvelenano il suolo e l’acqua, diminuiscono la biodiversità e perpetuano un sistema alimentare strutturato sull’ingiustizia economica e razziale”. Basta inoltre leggere alcuni rapporti e inchieste sulla deforestazione, accaparramento delle terre, inquinamento, uso massiccio di prodotti di sintesi chimica, per rendersi conto degli impatti di questi giganti dell’agroindustria come Cargill, considerata da Mighty Earth, organizzazione di advocacy che si occupa di protezione della natura, la peggiore azienda del mondo. Anche un’inchiesta di Global Witness uscita a settembre 2023 rivela che il gigante alimentare Cargill ha acquistato soia da diverse aziende agricole in Bolivia dove, dal 2017, sono stati rasi al suolo oltre 20mila ettari di foresta. Lo stesso ha fatto un articolo di Inside Climate News, secondo il quale Cargill continua a non rispettare gli impegni presi per eliminare la deforestazione dalle sue catene di approvvigionamento.

Scrive Martien van Nieuwkoop, Direttore Globale del settore Agriculture and Food Global Practice della Banca Mondiale: “I costi ambientali e sanitari non si riflettono negli attuali prezzi di mercato dei prodotti alimentari associati. Secondo le nostre stime, gli impatti negativi associati al funzionamento dell’attuale sistema alimentare ammontano ad almeno 6.000 miliardi di dollari”. E aggiunge: “Si tratta di una stima prudente, che tiene conto solo di cinque ‘esternalità’ dell’attuale sistema alimentare: la malnutrizione, la perdita e lo spreco di cibo, la sicurezza alimentare, il degrado del territorio e le emissioni di gas serra derivanti dalle attuali pratiche agricole. È probabile che vi siano costi sostanziali associati ad altre esternalità che non sono ancora state prese in considerazione”.

Questi sono, ad esempio, i costi sanitari legati alla mortalità, all’aumento di malattie non trasmissibili come patologie cardiovascolari e diabete, o i costi di diete poco sane, caratterizzate da un alto consumo di sale o da un basso consumo di frutta e che causano decessi prematuri, riporta lo studio “Health effects of dietary risks in 195 countries”, durato 27 anni e pubblicato sulla rivista The Lancet nel 2019.

A questi si sommano i costi sociali della crisi climatica: migrazioni forzate, eventi atmosferici estremi e povertà. Il rapporto annuale della FAO “Rivelare il vero costo del cibo per trasformare i sistemi agroalimentari” calcola che i danni alla salute e all’ambiente causati dall’industria alimentare costano 10 miliardi di dollari all’anno, il 10% del PIL globale.

Sono dunque costi d’impresa pagati da altri.

La segretezza dei trader è parte integrante del loro modello di business.

Tutti noi paghiamo questo costo. Alcuni esempi riguardano l’aumento di malattie come il diabete, legate all’alimentazione e al conseguente aumento delle tasse. O l’aumento dei prezzi del cibo, causato da eventi atmosferici estremi e dall’inflazione. E poi c’è la standardizzazione e l’omologazione dei prodotti: meno biodiversità in campo significa meno biodiversità nel piatto. Una ricerca del 2013, pubblicata su Food Research International, dimostra che l’assenza di microrganismi nella maggior parte dei terreni agricoli, causata del massiccio uso di prodotti di sintesi chimica, e l’utilizzo di varietà di semi ibridi influiscono sulla salute umana, a cominciare dal rapporto sensoriale e dalla capacità di rilevare gli aromi e i sapori. In altre parole, suoli sempre più poveri di microrganismi impoveriscono il cibo che mangiamo.

Ovviamente l’impatto, i cosiddetti costi o esternalità negative cambiano a seconda della classe sociale di appartenenza e se si è cittadini del Nord globale o del Sud globale. Il rapporto della FAO mostra, infatti, che gli attuali sistemi alimentari aumentano la povertà nei Paesi a basso reddito: molti agricoltori dei Paesi più poveri non beneficiano del valore dei loro prodotti, venduti spesso a basso prezzo a commercianti e produttori, che ne traggono il maggior profitto. Paradossalmente, in questo modo i contadini non sono in grado di permettersi diete nutrienti. In realtà, lo stesso accade nel ricco “Nord globale”: i poveri mangiano meno e mangiano peggio.

L’attuale sistema agricolo basato sul cibo-merce e sulla massimizzazione del profitto funziona solo attraverso una logica estrattiva e predatoria, che succhia energia, risorse naturali e distrugge il saper fare millenario delle comunità locali. Per produrre il nostro cibo, di fatto, uccidiamo biodiversità, ecosistemi, tradizioni e culture. Si avvelena la terra con i pesticidi rendendola più sterile, si inquinano le falde acquifere e l’aria. In tutto questo si esprime, e si da corpo, all’idea di una “Natura” inerte, per dirla con le parole dello scrittore e antropologo indiano Amitav Gosh.

Una Natura da assoggettare.

Le proposte sono diverse e molto concrete. Tra queste: garantire il diritto a un’alimentazione sana adottando misure sociali come il reddito di base universale; imporre l’obbligo ai governi di procurarsi alimenti dai produttori locali; introdurre un’IVA più bassa sui prodotti che soddisfano determinati criteri, come la sostenibilità sociale e ambientale; tassare gli extra profitti delle multinazionali; pretendere maggiore trasparenza sulle materie prime, ad esempio sullo stoccaggio dei cereali; introdurre una regolamentazione più severa nel mercato dei futures; bloccare le contrattazioni quando vi è una speculazione e un drastico aumento dei prezzi; tassare i dividendi degli azionisti con aliquote più alte.

Ma soprattutto, come scrive La Via Campesina, organizzazione internazionale che coordina contadini, piccoli e medi produttori, comunità indigene e donne rurali in Asia, Africa, America e Europa:

Per trattare il cibo come bene comune e diritto umano, è necessario però il superamento dell’attuale sistema economico basato solo ed esclusivamente sulla massimizzazione del profitto e sulla “performance” come unico valore. Se aumenta la produzione, interessa poco che si produca a spese delle risorse future o della salute dell’ambiente o delle persone. Se il taglio di una foresta aumenta la produzione, nessuno misura in questo calcolo la perdita che implica desertificare un territorio, distruggere la biodiversità o aumentare l’inquinamento. In altre parole, le imprese ottengono profitti calcolando e pagando una parte minima dei costi.

L’alternativa è calcolare i costi economici e sociali derivanti dall’uso delle risorse ambientali in modo trasparente, affinché non siano pagati da altre popolazioni, costrette a migrare, o dalle generazioni future. In conclusione, andrebbe riequilibrato il valore del cibo – così come di altre materie prime – perché una pasta prodotta in monocoltura, utilizzando alti quantitativi di prodotti di sintesi chimica, non può costare pochi centesimi ma dovrebbe costare molto di più.

Al contrario, chi produce una pasta curando i suoli, coltivando con metodi di agroecologia, rafforzando le filiere corte, l’equità di genere e la salute degli ambienti, dovrebbe venderla a un prezzo inferiore. Dietro quella pasta non c’è solo un prodotto, c’è la cura degli ecosistemi, dell’ambiente e della nostra salute. E per dirla in grande dell’intera “Casa comune”, di cui noi esseri umani di passaggio facciamo parte.

Questo lavoro è stato ideato e realizzato da Sara Manisera, Bertha Foundation Fellow 2023, con il sostegno di Bertha Foundation e prodotto da Slow News.

Illustrazioni di: Vito Manolo Roma

Un podcast settimanale per approfondire una cosa alla volta, con il tempo che ci vuole e senza data di scadenza.

È dedicata all’ADHD e alle neurodivergenze. Nasce dall’esperienza personale di Anna Castiglioni, esce ogni venerdì e ci trovi articoli, studi, approfondimenti, consigli pratici di esperte e esperti.

La cura Alberto Puliafito, è dedicata al giornalismo e alla comunicazione, esce ogni sabato e ci trovi analisi dei media, bandi, premi, formazione, corsi, offerte di lavoro selezionate, risorse e tanti strumenti.

La newsletter della domenica di Slow News. Contiene consigli di lettura, visione e ascolto che parlano dell’attualità ma che durano nel tempo.