Il giornalismo in Italia è un privilegio?

Sì, ed è il motivo principale per cui è schierato quasi sempre dal punto di vista di chi ha di più, mentre tutti gli altri — che sono molti di più — restano sistematicamente esclusi.

Mentre i giornali più importanti non si schierano o si schierano dalla parte del potere e dell’ordine costituito, c’è chi fa informazione dal basso, come Milano in Movimento. Li abbiamo intervistati

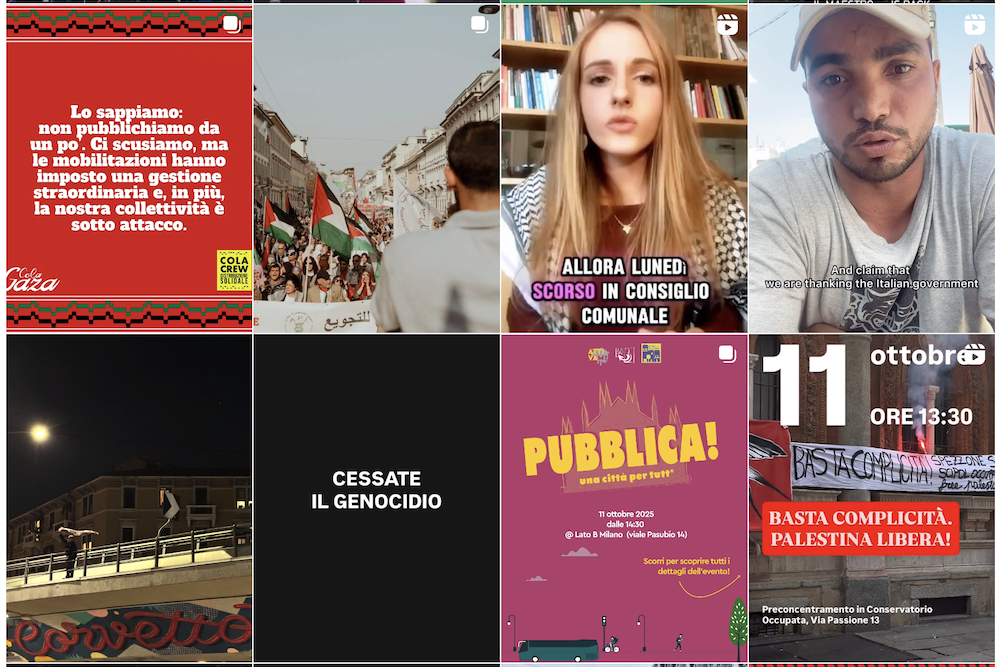

Per chi ha partecipato alle manifestazioni contro il genocidio di Gaza e contro i blocchi arbitrari delle flotillas operati dalla marina militare israeliana in acque internazionali, la pagina Instagram di Milano in Movimento è diventata un punto di riferimento.

La cronaca da dentro delle mobilitazioni di settembre e ottobre 2025 è stata uno strumento formidabile per capire cosa stava succedendo e cosa sarebbe successo l’indomani. Quello che offre Milano in Movimento è un punto di vista diretto, da fonte primaria che si muove sul campo e che conosce perfettamente il contesto in cui opera.

Le parole usate sono poche. A parlare sono le immagini e i video, colti da dentro il corteo, senza censure tanto sull’entusiasmo generato, quanto sulle contraddizioni, inevitabili in un contesto di lotta.

Il collettivo milanese vive di autotassazione, al massimo organizzando qualche piccola raccolta fondi estemporanea, per fare fronte ai costi della tecnologia che utilizza. Abbiamo incontrato due rappresentanti di MiM, Matteo Colò (coordinatore editoriale) e Davide Salvadori (social media manager), per farci raccontare come si genera un lavoro così efficace.

Che cos’è Milano in Movimento?

Direi che la definizione più calzante è quella di portale di informazione indipendente di movimento, dichiaratamente schierato da quella che, anche nel libro che abbiamo pubblicato nel decennale della nostra nascita, definiamo “la parte giusta della barricata”.

Da dove parte la vostra storia?

MilanoInMovimento nasce nel 2011 come sito di riferimento di un’area politica ben definita del movimento milanese e, quindici anni dopo, pur avendo attraversato le rapide e notevoli trasformazioni che hanno scosso il pianeta e i movimenti sociali — ed essendo stati attraversati da esse — , il rapporto privilegiato con alcune realtà come, Lambretta e ZAM, rimane per noi importantissimo. L’attenzione costante verso ciò che si muove nelle piazze milanesi (e non solo) è per noi fondamentale.

Citando Noodles, il protagonista di C’era una volta in America interpretato da Robert De Niro: «A me piace moltissimo la puzza della strada: mi fa sentire bene, mi si aprono i polmoni quando la sento».

Qual è il vostro rapporto con il giornalismo? Vi sentite parte di quel mondo o ne restate consapevolmente fuori?

È un rapporto, per usare un eufemismo, a dir poco complicato. Nessuno di noi è giornalista — e non mi riferisco solo all’aspetto professionale o tecnico. Quando dico che tra noi non ci sono giornalisti, intendo dire che tutti coloro che fanno parte di MiM, per vivere, fanno un altro lavoro. Inoltre, altra differenza non da poco, tutti noi ci riteniamo prima di tutto militanti e attivisti politici: e in fondo è quello che siamo e vogliamo restare.

L’autorevolezza del nostro portale non deriva dalle “grandi firme” che ci scrivono (anche se negli anni abbiamo prodotto articoli e analisi di cui andiamo fieri), ma dal fatto che da 15 anni calchiamo quotidianamente le strade della metropoli raccontando i movimenti dal loro interno.

Come funziona MiM a livello organizzativo? C’è un processo partecipativo o una struttura editoriale precisa?

Se ci conoscessi da dentro, non potresti che esclamare: “Ma guarda che banda di cialtroni!”. Sono tre mesi che proviamo a fare una sorta di Stati Generali redazionali senza riuscirci, perché puntualmente veniamo travolti dagli eventi.

Diciamo che esiste un collettivo redazionale, con una discussione molto aperta — e a volte anche infuocata — al suo interno.

Spesso ci lasciamo trascinare da quelle che definiamo “chiacchiere da Bar Sport”, con incredibili voli pindarici che spaziano dalla geopolitica alla filosofia politica, e che il più delle volte terminano con un nulla di fatto.

Quando però si tratta di seguire e analizzare le mobilitazioni, subentra la modalità macchina da guerra: quasi sempre qualcuno di noi è al posto giusto nel momento giusto. Se capita di bucare qualche evento, ci affidiamo a una rete ormai consolidata di contatti nella metropoli. E, senza falsa modestia, abbiamo un certo fiuto nel riconoscere i temi sociali che, di lì a poco, potrebbero diventare mainstream.

Il vostro lavoro di copertura delle mobilitazioni contro il genocidio di Gaza è stato superiore a quello di molti media tradizionali. Quanto conta, in questo risultato, il fatto di essere attivisti e la vostra organizzazione atipica?

Il nostro progetto editoriale non nasce solo con l’intento di “dare voce” ai movimenti o di sottrarci alla rappresentazione mediatica operata dalle testate mainstream nel nuovo ecosistema digitale. Nasce anche perché noi stessi siamo parte integrante di realtà politiche e sociali. In questo senso, conosciamo a fondo le dinamiche di piazza: sappiamo come si svolgeranno le mobilitazioni e spesso riusciamo a prevedere con anticipo dove e quando accadrà qualcosa.

Se questo è un punto di forza, il principale limite comunicativo sta nella cautela con cui scegliamo di raccontare le situazioni di tensione, per non compromettere l’incolumità dei manifestanti.

Molto materiale prezioso raccolto durante i recenti periodi di mobilitazione non è mai stato pubblicato, mentre il giornalismo mainstream non si fa scrupoli a mostrare primi piani pur di ottenere qualche like in più, anche a costo di esporre chi scende in piazza.

Ciononostante, crediamo che il nostro modo di comunicare — frutto del nostro peculiare posizionamento — sia riuscito a esprimere il sentire di moltissime persone che hanno partecipato alle manifestazioni.

Inaspettatamente, siamo diventati uno dei canali di espressione di questo movimento: un riconoscimento che ci fa piacere, ma che non era in alcun modo premeditato.

I social network — dominati da logiche proprietarie che non abbiamo alcun timore a definire reazionarie — rappresentano un terreno ostile. Avete subito restrizioni o censure “politiche”?

Questo è un problema enorme. Di fatto ci troviamo, come molti altri, a giocare sempre “in territorio nemico”. In passato abbiamo subito ban e restrizioni per la nostra solidarietà al popolo curdo.

Il fatto che qualsiasi forma di comunicazione debba comunque avvenire all’interno di spazi privati, di proprietà delle corporation della Silicon Valley, è un problema non solo per MiM, ma per l’intera società.

Il nostro sito rimane indipendente, ma proprio per questo è costantemente oggetto di attacchi hacker — spesso provenienti da governi stranieri di cui denunciamo le politiche nei nostri articoli.

Sui social, invece, siamo costretti a muoverci all’interno dell’ecosistema di Meta. Finché non ci sarà un esodo di massa verso altre piattaforme, quello resta il principale luogo di circolazione delle informazioni: starne fuori significherebbe rinunciare a una parte importante di pubblico.

Solo tra l’inizio di settembre e la prima settimana di ottobre i nostri contenuti sono stati visti da oltre 20 milioni di volte. Purtroppo è un risultato che senza la nostra presenza sui social sarebbe stato impossibile.

Piattaforme come Mastodon o Bluesky rappresentano alternative interessanti, ma al momento restano spazi frequentati da pochi, spesso già appartenenti a una cerchia di persone sensibili ai nostri temi. Crediamo che uno dei compiti dei movimenti oggi sia proprio quello di rivendicare un mondo libero anche dalla proprietà privata di Meta e delle big tech.

La composizione delle piazze di queste settimane sembra molto eterogenea. Manca poco, forse, perché questa energia diventi qualcosa di più ampio. Cosa serve perché — se non una rivoluzione — almeno un cambiamento reale possa avvenire? La risposta si potrebbe trovare in un approccio “intersezionale”, che trasformi la rabbia e il disgusto per il genocidio in una spinta a combattere anche tutte le altre aberrazioni della società?

Domanda da millemila miliardi di euro! Se avessimo una risposta, avremmo risolto gran parte dei problemi che attanagliano la sinistra mondiale e su cui ci si rompe la testa da decenni.

Come prima cosa, possiamo dire che — avendo maturato una certa esperienza in fatto di movimenti — questi non si possono produrre in laboratorio.

L’esplosione dei movimenti, se hai istinto e fiuto, puoi annusarla e farti trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, ma non puoi determinarla “in provetta”, perché quasi mai — come si sarebbe detto un tempo — condizioni oggettive e soggettive coincidono.

La seconda cosa è che, in queste settimane, il sentire e la radicalità delle “persone comuni” che hanno riempito le piazze erano in qualche modo più avanzati delle strutture organizzate. C’è stata quella che qualcuno chiamerebbe eccedenza e che noi, per farci capire, abbiamo chiamato “il tappo che è saltato”.

Terzo elemento lampante: la sensibilità delle milioni di persone che hanno animato queste settimane di esplosione sociale non trova sbocco nelle attuali strutture della rappresentanza che, anche quando vogliono, risultano sempre alla rincorsa di ciò che succede nella società.

È un tema disperante, comune a tutto l’Occidente: mentre il sentire del “popolo di destra” ha referenti politici che lo portano a sintesi nei luoghi della decisione politica, questo al “popolo di sinistra” attualmente manca quasi del tutto.

Quella che tu chiami intersezionalità, un tempo qualcuno l’avrebbe chiamata ricomposizione. In una fase di massima atomizzazione e frammentazione, l’insopportabilità della mattanza a Gaza — unita alla complicità e al doppio standard occidentale — si è mischiata alla possibilità di poter finalmente dire la propria, trovando nella Flotilla un referente credibile nella tragica partita globale. È stato un collante capace di tenere insieme istanze e storie estremamente diverse. Un po’ come, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, lo fu l’opposizione alla globalizzazione neoliberista.

Questo però, se scavi un po’, non ha ricomposto le lotte.Su quel fronte c’è ancora molto da lavorare e moltissimo da inventare, perché — per dirla tagliandola con l’accetta — manca un’idea condivisa di futuro e di mondo possibile.

Queste settimane, però, ci hanno mostrato ancora una volta quanto sia dirompente l’azione collettiva quando, all’onnipresente (e eternamente frustrato) IO, si sostituisce — anche solo per un attimo — un potente NOI.

Certo, hai ragione. Slow News è un media che si schiera perché qua dentro abbiamo una convinzione: se fai informazione e non ti schieri ti stai schierando dalla parte sbagliata, quella di chi ha i soldi, di chi ha il potere, di chi ha un partito, di chi paga per mettere la pubblicità.

Noi non abbiamo partiti, non abbiamo potere e non abbiamo pubblicità. I soldi che fanno funzionare Slow News vengono da te che ci leggi.

Per questo ci schieriamo dalla parte di chi non ha voce, né rappresentanza sui media.

Se vuoi, puoi unirti a noi. È una lotta? Sì, è inutile negarlo più. È proprio una lotta e se non ci schieriamo quella lotta la perdiamo.

Sì, ed è il motivo principale per cui è schierato quasi sempre dal punto di vista di chi ha di più, mentre tutti gli altri — che sono molti di più — restano sistematicamente esclusi.

E se le vediamo così, cambia davvero tutto

Ogni giornale è un’operazione politica, anche Slow News. Ma Slow News non viene da nessun partito e non nasconde da che parte si schiera: quella di chi non ha voce

Il brutto e l’appiattimento sono umani.